Содержание

Зачатьевский монастырь: шесть с половиной веков духовного подвига

Основание и ранняя история монастыря (1360-1547)

В 1360 году на берегу Москвы-реки, недалеко от Кремля, по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, был основан Зачатьевский (Алексеевский) женский монастырь. Это была первая сугубо женская обитель в Москве, расположенная на землях, некогда подаренных ханом Узбеком митрополиту Петру. Первоначальницами стали родные сестры святителя – преподобные игумения Иулиания (в миру Ульяна) и монахиня Евпраксия (в миру Иулия).

Деревянный храм обители был освящен во имя преподобного Алексия, человека Божия, отчего монастырь именовался Алексеевским. Обитель имела общежительный устав, по примеру Лавры преподобного Сергия Радонежского, и славилась строгостью жизни и добродетельностью насельниц. Монастырь стал образцом для устройства других женских обителей.

В 1393 году скончалась первая игумения Иулиания, а через год – ее сестра Евпраксия. Они были погребены в монастыре, и их почитание со временем возрастало. Благотворные начала, заложенные первой настоятельницей, продолжали приносить духовные плоды и после ее кончины.

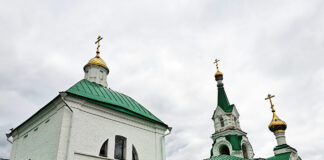

Зачатьевский монастырь, главный Собор Рождества Богородицы (2025)

Монастырь пережил немало испытаний: в 1382 году он подвергся опустошительному нашествию Тохтамыша, в 1451 году обитель разграбили татары. Несмотря на это, монастырь продолжал свое существование и пользовался уважением. В 1473 году игумения монастыря была приглашена для облачения в новые ризы мощей Великой княгини Марии, супруги Великого князя московского Симеона Гордого.

В 1486 году князь Михаил Верейский даровал монастырю одну из своих деревень, что свидетельствует о высоком статусе обители. В 1514 году, по инициативе Великого Князя Василия Иоанновича, ожидавшего рождения наследника, была построена первая каменная соборная церковь с престолом в честь Зачатия святой праведной Анны. Архитектором стал известный итальянский зодчий Алевиз Фрязин.

Переезд и возрождение монастыря (1547-1584)

Во время Большого Московского пожара 1547 года монастырь полностью сгорел. Царь Иоанн Васильевич Грозный даровал земли в урочище Чертолье (ныне район Волхонки) на устройство новой обители, куда и был переведен Алексеевский монастырь с большинством сестер и всем монастырским хозяйством. Точная дата перемещения монастыря остается предметом дискуссий: в различных источниках указываются 1547 и 1571 годы.

На новом месте – в черте Белого города и около Кремля – монастырь принял характер городского; значительно увеличилось число его посетителей. Однако монастырская слобода стояла на рубеже Москвы опричной, что не могло не сказаться на безопасности обители.

Часть сестер осталась на прежнем месте, образовав малую обитель, именуемую «Зачатейской». В 1584 году, по обету царя Феодора Иоанновича и царицы Ирины Годуновой, страдавших от бездетности, Зачатьевский монастырь был восстановлен на прежнем месте. Был отстроен соборный комплекс, состоящий из храма Зачатия святой праведной Анны с приделами во имя небесных покровителей царской четы – великомученика Феодора Стратилата и мученицы Ирины, а также церкви Рождества Пресвятой Богородицы с приделом святителя Алексия, митрополита Московского, и шатровой колокольней.

Зачатьевский монастырь, главный Собор Рождества Богородицы, вид с правого фасада (2025)

Расцвет монастыря в XVII-XVIII веках

В этот период Зачатьевский монастырь переживает время расцвета. Обитель благоукрашалась благодаря щедрым вкладам боголюбивых царей и знатных людей. Царь Алексей Михайлович пожертвовал в ризницу монастыря Евангелие в драгоценном окладе и напрестольный крест-мощевик. Его сестры-царевны были монастырскими насельницами.

В 1696 году на средства стольника Петра I А.Л. Римского-Корсакова был выстроен Надвратный храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Это сооружение отличалось своей нарядностью и гармоничностью пропорций. В подклете храма устроили усыпальницу рода Римских-Корсаковых и Шаховских.

Почитание основательниц обители, преподобных Иулиании и Евпраксии, с годами возрастало. В 1766-1768 годах на месте памятной каменной палатки конца XVI века усердием дворянской девицы-белицы Анны Михайловны Аничковой возник маленький храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В 1887 году он был расширен и объединен с Собором, образовав просторный и светлый придел, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери.

Монастырь в XIX — начале XX века

На рубеже XVIII-XIX веков облик обители значительно преобразился. Старанием игумении Доримедонты (Протопоповой) и при содействии митрополита Московского Платона в 1805-1807 годах был воздвигнут новый величественный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделами святителя Алексия, святого великомученика Феодора Стратилата и Зачатия святой праведной Анны (на хорах) и колокольней. Строительство велось под руководством знаменитых русских архитекторов М.Ф. и М.М. Казаковых.

Во время французского нашествия 1812 года монастырь был разорен, но вскоре восстановлен. В Соборе находилась главная святыня обители – чудотворная икона Божией Матери «Милостивая», перед которой совершались молебные пения с акафистом.

В 1846-1850 годах по благословению святителя Филарета Московского и на средства В.М. Головиной (впоследствии игумении Веры) был возведен небольшой храм в византийском стиле в честь Сошествия Святого Духа с богадельней для престарелых и немощных монахинь.

В начале XX века обитель украсилась еще одним строением – Новым трапезным корпусом с просторной трапезной палатой и мастерскими для монастырских рукоделий.

Советский период и закрытие монастыря

В 1925 году обитель была закрыта, насельницы изгнаны, святыни преданы поруганию. Чудотворный образ Божией Матери «Милостивая» и некоторые другие святыни удалось спасти, перенеся их в храм Пророка Божия Илии в Обыденском переулке.

Настоятельница игумения Мария (Коробка) в последний раз благословила сестер и вручила обитель и насельниц попечению Царицы Небесной. В 1934 году Собор и колокольня были взорваны, другие храмы и строения разрушены или перестроены. На месте собора было построено типовое здание школы.

Священнослужители и многие насельницы монастыря претерпели гонения. Небольшая общинка уцелевших Зачатьевских сестер продолжила монастырскую жизнь при храме пророка Илии в Обыденском переулке.

Возрождение монастыря

В 1991 году Сестринством во имя Милостивой иконы Божией Матери при Ильинском храме были начаты труды по возрождению монастыря. В 1993 году в надвратном храме Образа Спаса Нерукотворного была совершена первая Литургия, а в 1995 году монастырю вернули прежний статус.

В 1999 году в монастырь вернулась икона Божией Матери «Милостивая». В 2001 году сестры митрополита Алексия – Иулиания и Евпраксия – были прославлены в лике святых.

Археологические изыскания открыли фундаменты всех четырех соборов Зачатьевского монастыря. Было принято решение законсервировать старые основания и возвести над ними новый собор Рождества Пресвятой Богородицы.

25 ноября 2004 года была совершена первая Литургия в восстановленном храме Сошествия Святого Духа. Ровно через год Патриарх Алексий II освятил закладной камень в основание нового собора.

25 ноября 2010 года, во время празднования 650-летия обители, Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Богородицы великим чином. Пятикупольный собор построен в упрощенном псевдорусском стиле по проекту архитектора А.Н. Оболенского при финансовой поддержке предпринимателя Д.Е. Рыболовлева, удостоенного Патриархом Ордена Серафима Саровского I степени.

27 ноября 2011 года Патриарх Кирилл освятил памятник основателю Зачатьевского монастыря Митрополиту Алексию (Бяконту), установленный перед входом в обитель.

Богородице-Рождественский собор монастыря (2010)

Собор Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского женского монастыря — это уникальный памятник православной архитектуры, чья история насчитывает несколько столетий. В 1804 году древний собор Зачатия праведной Анны был разобран, уступив место новому величественному храму.

Богородице-Рождественский собор Зачатьевского монастыря, 2025

Строительство нового собора началось в 1805 году и завершилось в 1807 году. Авторство проекта приписывается выдающимся зодчим — отцу и сыну Казаковым, Матвею Федоровичу и Михаилу Матвеевичу. Хотя некоторые источники упоминают Родиона Казакова как автора проекта, это утверждение документально не подтверждено.

Новый собор вобрал в себя духовное наследие двух предшествующих храмов XVI века. В нем были устроены приделы великомученика Феодора Стратилата и святителя Алексия, митрополита Московского, перенесенные из прежних церквей. Престол Зачатьевской церкви нашел свое место на хорах собора. В 1887 году был также устроен придел Казанской иконы Божией Матери на месте разобранной церкви иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Собор Рождества Пресвятой Богородицы, 1880е годы

Особую святость собору придавали две гробницы — монахини Иулиании, первой игуменьи Зачатьевского монастыря, и монахини Евпраксии, сестер святителя Алексия, митрополита Московского.

Освящение Рождественского собора состоялось в 1812 году. Одновременно с ним была возведена высокая трехъярусная колокольня, заменившая старую монастырскую звонницу. Позже собор был заново отделан по проекту архитектора Д.Н. Чичагова.

Архитектурный облик собора вызывал восхищение современников. Высокое здание, стоящее на возвышенности, было хорошо видно издалека. Стрельчатая форма оконных проемов породила мнение о «готическом стиле» храма, что придавало ему особую выразительность.

Трагические события XX века не обошли стороной и Зачатьевский монастырь. В 1924 году обитель была закрыта, а в 1934 году собор Рождества Пресвятой Богородицы был полностью разрушен. На его месте возвели кирпичное школьное здание.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1932г.), разрушен в 1934 г

Школа — на месте разрушенного Собор Рождества Пресвятой Богородицы, вплоть до её сноса в 2002г.

Возрождение святыни началось в новом тысячелетии. В ноябре 2002 года школу снесли, а с 2005 года началось строительство нового собора Рождества Пресвятой Богородицы. Проект нового храма, разработанный под руководством главного архитектора Натальи Борисовны Оськиной, не повторял в точности облик прежнего собора, но воплотил традиционные черты русского «узорочья» XVII века.

Во время археологических работ были обнаружены фрагменты фундаментов всех предыдущих соборов, образцы керамики XIV века, древние погребальные принадлежности и образцы древнерусских тканей с изображениями единорога. Сенсационной находкой стал бивень мамонта, возраст которого оценивается не менее чем в 7000 лет.

Зачатьевский монастырь, фрагменты фундаментов предыдущих соборов в ходе археологических изысканий

В подземном уровне, в подклете нового собора, были бережно законсервированы фундаменты прежних храмов и около полутора сотен белокаменных надгробий XIV-XVI веков.

Эти надгробия хранят память о захоронениях представителей знатных родов: Болотниковых, Воронцовых, Головкиных, Кощеевых, Усольцевых и других. Проект предусматривал создание своеобразного саркофага — плиты над законсервированными фундаментами и старым кладбищем, на которой и был возведен новый храм.

Строительство нового пятиглавого восьмипрестольного собора велось с 2006 по 2010 год. Торжественное освящение храма состоялось 25 ноября 2010 года.

Новый собор включает в себя множество приделов: Иоакима и Анны (левый), Алексия, Человека Божьего (правый), Димитрия Солунского (на северной галерее), Иулиании Вяземской (на южной галерее), Киприана и Иустины (на западной галерее слева), Евпраксии и Иулиании Московских (на западной галерее справа), а также придел в честь Казанской иконы Божией Матери в отдельной пристройке с юга. В подклете собора в 2010 году был устроен придел в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», освященный малым чином 17 сентября, а великим — 25 ноября 2010 года.

Архитектурное решение нового собора отличается богатством и выразительностью. Главный вход выполнен в традиции «красных крылец», украшен шатром, венецианским фонарём и изысканной резьбой по камню.

Особое внимание привлекают крылатые львы в устоях подсвечников, которые являются отсылкой к образам Псалтири и Храма Соломона.

Иконостас Собора Рождества Пресвятой Богородицы, 2025

Настенные иконы и росписи Храма Рождества Пресвятой Богородицы (2025)

Купольное изображение Спасителя

Настенные иконы и росписи Собора

Казанский придел монастырского Собора, иконостас

Казанский придел монастырского Собора, иконостас

В Казанском приделе собраны списки чудотворных икон Афона и России. Каждый из этих образов связан с событиями, происходившими в этой святой обители.

В Зачатьевском монастыре особое место занимает иконостас правого придела Собора Пресвятой Богородицы, посвященного Богоматери Казанской. Этот уникальный образец церковного искусства был создан в иконописной мастерской Данилова монастыря и установлен к освящению главного Собора во имя Рождества Богородицы в октябре-ноябре 2010 года.

Архитектурный проект иконостаса вдохновлен мотивами иконостаса придела Василия Блаженного Покровского Собора. Его радостное, многоцветное оформление перекликается с архитектурой иконостасов этого знаменитого храма, создавая атмосферу торжественности и благолепия.

Иконописцы, работавшие над созданием образов для иконостаса, опирались на лучшие традиции Московской школы XV-XVI веков. Эта школа, известная своей глубокой духовностью и высоким мастерством, стала основой для творческого осмысления и воплощения в новых иконах.

Структурно иконостас состоит из трех ярусов: местного ряда, праздничного ряда и Деисуса. Особенно примечателен местный ряд, где все образы, за исключением «Воскресения Христова», посвящены Богоматери.

Иконостас придела Казанской Богородицы

Здесь представлены такие иконы, как «Похвала Богородицы», выражающая полноту почитания Царицы Небесной, «Всех скорбящих Радость», напоминающая о чтимой иконе, находившейся в монастырском Соборе в XIX веке, «Купина Неопалимая», отсылающая к церкви XVIII века, и «Введение во храм», связанная с важным событием в новейшей истории монастыря.

Центральное место в местном ряду занимает храмовая икона «Казанская». Это единственный старинный образ в иконостасе, датируемый XIX веком и созданный ростовскими мастерами. Несмотря на потемневший от времени лик, взгляд Богоматери на этой иконе поражает своей живостью, скорбью, пониманием и всепрощением.

Иконы и настенные росписи придела Казанской Богородицы Собора Рождества Пресвятой Богородицы

Диаконские входы украшены изображениями святых пророков Даниила и Аввакума, которые в своих пророчествах воспевали Богоневесту. Эти образы подчеркивают связь Ветхого и Нового Заветов, указывая на исполнение древних пророчеств.

Царские Врата иконостаса несут в себе глубокий богословский смысл. На них размещены образ Благовещения, изображающий момент, когда Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении Спасителя, а также образы четырех евангелистов, которые донесли весть о воплощении Сына Божия до всего человечества.

Праздничный ряд иконостаса представляет собой последовательное изображение важнейших событий земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Эти иконы, изображающие главные христианские праздники, напоминают верующим о священных событиях, послуживших спасению человечества, и помогают глубже проникнуть в тайну Божественного домостроительства.

Левый придел Киприана и Иустинии собора Рождества Пресвятой Богородицы, иконостас и настенные росписи

Иконы в приделе Киприана и Иустинии собора Рождества Пресвятой Богородицы

Придел прп. Иулиании и Евпраксии Собора Рождества Пресвятой Богородицы, Иконостас

Храм Сошествия святого Духа (2018)

В середине XIX столетия Зачатьевская обитель в Москве обогатилась новым архитектурным ансамблем, ставшим воплощением благочестия и милосердия. Инициатором этого богоугодного начинания выступила белица Варвара Михайловна Головина, урожденная Львова, вдова гвардии полковника. В 1846 году она обратилась к святителю Филарету (Дроздову), митрополиту Московскому, с прошением о возведении на территории монастыря храма с прилегающим жилым корпусом для призрения немощных насельниц.

Памятник основательнице Церкви Сошествия Святого Духа — В.М.Головиной (игуменье Вере)

Благословение на строительство было получено, и вскоре закипела работа. Проектирование комплекса доверили выдающемуся зодчему Михаилу Доримедонтовичу Быковскому, чье имя уже тогда было известно ценителям архитектурного искусства. Мастер предложил возвести ансамбль в византийском стиле, что вполне соответствовало духу времени и месту строительства.

Закладка фундамента состоялась в 1849 году, и уже через год, 24 октября 1850 года, святитель Филарет лично освятил новосозданный храм в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Этот день стал знаменательным не только для обители, но и для всей православной Москвы.

Архитектурное решение комплекса поражало своей продуманностью и гармоничностью. Двухъярусный однопрестольный храм, увенчанный единственной главой, соединялся переходом-трапезной с двухэтажным корпусом богадельни. Строение храма было полностью кирпичным, тогда как богадельня имела каменный нижний этаж и деревянный верхний. В нижнем ярусе располагались кельи для престарелых сестер и хозяйственные помещения, а верхний был отведен под ризницу и покои самой Варвары Михайловны.

Храм Сошествия святого Духа в Зачатьевском монастыре, 2025

Особую ценность представляли росписи храма, в создании которых принимала участие сама Головина, обладавшая незаурядным художественным талантом. Это придавало интерьеру особую одухотворенность и теплоту.

Благотворительная деятельность Варвары Михайловны не ограничилась строительством. Она взяла на себя обязательства по содержанию храма и обеспечению нужд призреваемых сестер, что было зафиксировано в специальном вкладе. Впоследствии Головина приняла монашеский постриг с именем Вера и стала игуменией обители, продолжая заботиться о своем детище.

С течением времени комплекс расширялся и дополнялся новыми постройками. В 1887 году к южному фасаду храма пристроили одноэтажное каменное здание для келий сестер, ухаживающих за обитательницами богадельни. А в начале XX века, между 1902 и 1909 годами, появились новые пристройки, предназначенные для сиротского приюта и церковно-приходской школы для девочек. Таким образом, комплекс Духосошественского храма стал настоящим центром благотворительности и духовного просвещения.

Храм Сошествия святого Духа в Зачатьевском монастыре в 1881г

Однако революционные события 1917 года положили конец этому благолепию. В 1918 году монастырь был закрыт как религиозная организация, а его храмы переданы в ведение приходских общин. Но и это было лишь началом испытаний. В 1926 году все церкви Зачатьевского монастыря были окончательно закрыты, а комплекс перешел в распоряжение Народного комиссариата просвещения.

Наступили годы запустения и разрушения. В 1933 году храм Сошествия Святого Духа подвергся варварской «реконструкции»: с него сняли купол и полностью перестроили внутреннее пространство. Келья игумении Веры и богадельня были приспособлены под конторские помещения. В последующие десятилетия здание использовалось различными учреждениями, а в южной пристройке разместились мастерские скульпторов Ф.М. и В.Ф. Согоянов.

Внутреннее убранство храма было полностью уничтожено: стены обшили современными материалами, исказили планировку междуэтажными перекрытиями и перегородками, в подвале вырыли дополнительные помещения. Казалось, что святыня утрачена навсегда.

Но с наступлением нового тысячелетия для храма Сошествия Святого Духа началась эпоха возрождения. В 2000 году стартовали масштабные восстановительные работы. Уже через два года к северному фасаду пристроили временную звонницу. В 2003 году было завершено воссоздание купола над основным объемом храма и установлен крест. А в 2004 году начались работы по воссозданию внутренних росписей.

Реставрационные работы продолжались на протяжении многих лет. В 2018 году была проведена комплексная реставрация не только церкви Сошествия Святого Духа с больничным корпусом, но и северного корпуса келий. Мастера обновили штукатурку фасадов, покрасили стены, привели в порядок белокаменный цоколь и отмостки зданий. Особое внимание было уделено доступности храма для всех верующих: у северного входа установили пандус. Также была полностью заменена водосточная система.

Завершающим аккордом реставрации стали работы 2020 года, когда были обновлены купола и кресты храма. Специалисты тщательно очистили металлические поверхности, устранили все повреждения и покрыли их сусальным золотом, вернув храму его первоначальное великолепие.

Завершена реставрация куполов Храма Сошествия святого Духа в Зачатьевском монастыре, 2020г

Сегодня храм Сошествия Святого Духа вновь является действующим. Здесь регулярно совершаются богослужения по воскресным и праздничным дням. Особую духовную ценность представляют хранящиеся в храме святыни: распятие с сохранившимся с дореволюционных времен ликом Спасителя, частица Животворящего Креста Господня, а также собрание частиц мощей Оптинских старцев и Киево-Печерских преподобных.

У восточной стены храма расположены надгробия старых захоронений, обнаруженные, вероятно, при археологических раскопках. Эти молчаливые свидетели истории напоминают о непрерывной связи времен и поколений, о тех, кто молился в этих стенах задолго до нас.

Надвратная церковь Спаса Нерукотворного

Этот величественный храм, являющийся древнейшим из сохранившихся в обители, не только свидетель многовековой истории, но и яркий образец архитектурного стиля нарышкинского барокко. Возведение храма началось в 1696 году по инициативе и на средства стольника Петра I Андрея Леонтьевича Римского-Корсакова. Строительство велось с благословения игумении Александры и с разрешения епархиального начальства. Имя зодчего, создавшего этот архитектурный шедевр, к сожалению, осталось неизвестным.

Надвратная церковь Спаса Нерукотворного в Зачатьевском монастыре, 2025

Храм представляет собой классический пример композиции «восьмерик на четверике», характерной для русского церковного зодчества того периода. Особую выразительность ему придают элементы нарышкинского барокко, воплощенные в изысканном декоре фасадов и изящных пропорциях. Изначально храм задумывался как домовый для семей Римских-Корсаковых и Шаховских, чьи владения располагались по соседству с монастырем. В подклете храма была устроена родовая усыпальница, что подчеркивало особый статус церкви и ее тесную связь с благотворителями.

Интересна история входа в храм. Первоначально крыльцо, ведущее на галерею, находилось внутри монастырских стен. Однако в 1724 году специально для удобства Римских-Корсаковых была сооружена внешняя двухмаршевая лестница, которая сохранилась до наших дней, став неотъемлемой частью архитектурного облика церкви.

За свою долгую историю храм Спаса Нерукотворного пережил немало испытаний. В 1812 году, во время нашествия Наполеона, церковь пострадала от пожара, но, к счастью, незначительно. В том же году были проведены восстановительные работы, позволившие сохранить первозданный облик святыни.

Революционные события начала XX века не обошли стороной и Зачатьевский монастырь. В 1925 году храм был закрыт для богослужений, а год спустя окончательно передан в ведение светских властей. Наступил период запустения и разрушения. В 1930-1950-х годах большая часть внутреннего убранства была уничтожена: сбита стенная живопись, заложены окна восьмерика, установлены перегородки. Усыпальница в подклете подверглась разорению, надгробия были утрачены. Здание использовалось Райжилуправлением под жилые помещения, что нанесло дополнительный урон историческому памятнику.

Первые шаги к возрождению храма были сделаны в 1957 году, когда под руководством И.И. Казакевич начались реставрационные работы. К 1970-м годам реставрация была завершена, и облик церкви максимально приблизился к первоначальному. В обновленных помещениях разместились реставрационные мастерские.

Знаменательным днем в новейшей истории храма стало 30 марта 1993 года, когда здание было освобождено от арендаторов и передано Сестринству во имя Милостивой иконы Божией Матери. В этом же году возобновились регулярные богослужения, прерванные на долгие десятилетия.

20 февраля 1995 года Указом Президента Российской Федерации №176 Надвратный храм Спаса Нерукотворного был признан объектом культурного наследия федерального значения в составе Ансамбля Зачатьевского монастыря. Это решение подчеркнуло исключительную важность сохранения памятника для будущих поколений.

В 2015 году в рамках Программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы были проведены масштабные реставрационные работы. Специалисты АОЗТ «Специальное научно-реставрационное управление» выполнили реставрацию белокаменного цоколя, укрепили кирпичную кладку и устроили армированные стяжки, что позволило значительно укрепить конструкцию здания.

Надвратная церковь Спаса Нерукотворного с внутренней стороны Зачатьевского монастыря, 2025

Надвратный храм Спаса Нерукотворного примечателен не только своей архитектурой, но и некоторыми уникальными деталями. Например, во время реставрационных работ 1960-х годов на куполе была восстановлена керамическая поливная черепица, что придало храму особую аутентичность и красоту.

Иконостас, внутреннее убранство надвратного Храма Спаса Нерукотворного

Кроме того, под церковью в большом проходе размещена часовня в честь святителя Алексия Московского, являющаяся дополнительным местом молитвы и почитания святого.

Стены Зачатьевского монастыря, 2025

Западная стена имеет высоту 3,5-5 метров и украшена карнизом из трех полочек и валиком. Плоскость стены разбита прямыми лопатками. Завершает кирпичную стену простой карниз из двух полочек, ряда кирпича с косой подрезкой и широкой полкой. На участке 11 расположены поздние «хозяйственные» ворота с откатной массивной металлической створкой на самостоятельных металлических опорах.

Северная стена достигает высоты около пяти метров со стороны улицы и 4,5 метров со стороны двора. Прясла стены разбиты декоративными лопатками, каждая из которых имеет по вертикали три перспективные ширинки. Цоколь оштукатурен. Стену завершает сложный карниз, состоящий из рядов полочек, четверть вала, сухариков и вала. Стена покрыта двухскатной металлической кровлей по деревянным стропилам. На участках 1-2 идет понижение уровня земли на 2,5 метра, что отражается на стене в виде ступенчатых перепадов плоскостей с сохранением высоты лопаток. Устроены три белокаменных водомета.

Часовня иконы Божией Матери «Милостивая», Киккская часовня

Каменная восьмистолпная высокая часовня-сень для помещения мозаичной копии чудотворной иконы Божией Матери «Милостивая» — главной святыни Зачатьевского монастыря. Начата постройкой в III кв. 2017, освящена 25 ноября этого же года.

Святыни Зачатьевского монастыря на Остоженке

Икона Божией Матери «Милостивая»

В истории Зачатьевского монастыря особое место занимает чудотворная икона Богоматери, именуемая «Милостивая». Монастырское предание тесно связывает этот образ с иконой Богоматери «Милостивая-Киккская», известной также под греческим названием «Елеуса», что в переводе означает «источник милосердия». Согласно древнему сказанию, первообраз был написан самим святым евангелистом Лукой и ныне пребывает на острове Кипр в Киккском монастыре. Однако следует отметить, что иконография зачатьевского и кипрского образов имеет некоторые отличия.

Первые документальные свидетельства о присутствии чудотворного образа Богоматери «Милостивой» в Зачатьевской обители относятся к XVIII веку. Эти сведения обнаруживаются в монастырской описи того времени, что подтверждает давнее почитание иконы в стенах монастыря. Особенно возросло благоговение перед святыней в начале XX столетия, когда обителью управляла игумения Мария (Коробка). В этот период «Милостивая» икона стала одной из наиболее почитаемых святынь монастыря. Благочестивая традиция того времени предписывала совершать перед ней еженедельные молебные пения с акафистом, которые проходили по средам, собирая множество верующих, искавших утешения и заступничества Пресвятой Богородицы.

Особое место в богослужебном укладе монастыря занимает еженедельный Параклис — умилительное богослужение, совершаемое по четвергам перед чудотворным образом. Во время этого трогательного молитвенного последования звучит молебный канон Пресвятой Богородице и акафист, наполняя сердца присутствующих благоговением и надеждой. На эту молитву собираются не только насельницы обители, но и множество паломников и богомольцев, стремящихся испросить заступничества и утешения у Пречистой Девы.

Сестры монастыря с особым тщанием ведут летопись чудес, происходящих по молитвам перед этим святым образом. Среди зафиксированных чудесных событий — многочисленные случаи исцелений от различных недугов, а также свидетельства о благодатной помощи в разрешении духовных и житейских затруднений. Эти истории укрепляют веру молящихся и свидетельствуют о непрестанном заступничестве Божией Матери за всех, прибегающих к Ней с искренней молитвой.

Примечательно народное именование иконы «Милостивой» Божией Матери — «Услышательница». Это трогательное название, вероятно, возникло благодаря особенности иконографии: на образе отчетливо видно открытое ушко Пресвятой Богородицы, словно обращенное к молитвам верующих. Такая деталь визуально подчеркивает готовность Царицы Небесной внимать просьбам и мольбам Своих чад, даруя утешение и помощь всем, кто с верой обращается к Ней.

Частица Святого Пояса Пресвятой Богородицы в резном ковчеге

В Соборе Рождества Богородицы Зачатьевского монастыря в резном ковчеге хранится особая святыня — вышитый пояс, освященный у пояса Пресвятой Богородицы, который хранится в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон. К этому поясу прибегают с молитвой верующие, желающие дарования чад, а также просящие исцеления от различных внутренних болезней. История его появления в монастыре такова.

Чтимая Икона «Киккская-Милостивая», святыня Зачатьевской обители

В сокровищнице Зачатьевского монастыря хранится удивительный образ Пресвятой Богородицы, известный как «Киккская-Милостивая» или «Елеуса». Эта икона представляет собой точную копию древнейшего чудотворного образа, который на протяжении девяти столетий пребывает в стенах кипрского Киккского мужского монастыря.

История появления этой святыни в московской обители связана со знаменательным событием — Великим освящением монастырского Собора, состоявшимся 25 ноября 2010 года. В этот торжественный день представители делегации из Киккского монастыря преподнесли в дар Зачатьевской обители этот драгоценный список.

Образ «Киккская-Милостивая» словно продолжает духовную традицию своего прототипа, излучая особую благодать и привлекая верующих своим милостивым ликом Богоматери. Иконографически этот образ относится к типу «Елеуса», что в переводе с греческого означает «Милующая» или «Умиление».

Примечательной особенностью иконы является небольшая деталь, расположенная в ее нижней части. Здесь изображена пчела — геральдический символ Киккского монастыря. Это изображение не только указывает на происхождение образа, но и несет глубокий духовный смысл, напоминая о трудолюбии и чистоте, которые должны быть присущи каждому христианину.

Чтимая икона Богородицы «Скоропослушница», афонская святыня обители

В сентябре 2010 года Зачатьевский монастырь обрел особую святыню — список иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Этот образ был создан на Святой Горе Афон, в обители Дохиар, непосредственно перед ликом древней чудотворной фрески. Дар монастырю преподнес благочестивый меценат, известный своим глубоким почитанием Царицы Небесной.

С момента появления в стенах московской обители, икона «Скоропослушница» неоднократно являла свою чудодейственную силу. Верующие, обращавшиеся с молитвами к Богородице перед этим образом, получали скорое разрешение своих насущных проблем и затруднений.

В январе 2015 года святыня обрела новое художественное оформление. Вокруг центрального изображения была написана рама с клеймами, повествующими о чудесах, совершенных по молитвам перед иконой «Скоропослушница». Кроме того, на полях образа появились изображения святых основателей Дохиарского монастыря, а также небесных покровителей семьи благотворителя, подарившего икону Зачатьевской обители.

Чтимая икона «Иверская-Вратарница», святыня монастыря

В 2010 году Собор Рождества Богородицы Зачатьевского монастыря обрел особую святыню — список иконы Пресвятой Богородицы «Иверская», также известной как «Вратарница». Этот образ был создан специально для московской обители в греческом скиту святого пророка Илии на Святой Горе Афон.

8 ноября 2010 года состоялось знаменательное событие — прибытие иконы с Афона в Зачатьевский монастырь. Примечательно, что во время транспортировки этого крупноформатного образа верующие ощутили явное заступничество Божией Матери, помогавшей преодолевать возникавшие трудности.

Спустя две недели, 23 ноября 2010 года, накануне торжественного Великого освящения Собора, «Иверская» икона удостоилась чести стать первой святыней, помещенной в специально подготовленный белокаменный киот. Это величественное обрамление, установленное на колоннах в четверике соборного храма, подчеркнуло особую значимость новообретенного образа.

С момента своего появления в стенах Зачатьевского монастыря икона «Иверская-Вратарница» стала объектом глубокого почитания как для насельниц обители, так и для многочисленных паломников. В знак особого благоговения перед этой святыней в обители установилась традиция: каждое последнее воскресенье месяца перед образом совершается торжественный молебен.

Чтимая икона «Руно Орошенное», уникальная святыня Зачатьевской обители

В сокровищнице Зачатьевского монастыря хранится редкая по своей иконографии икона Пресвятой Богородицы «Руно Орошенное». Этот образ, созданный в конце XVIII века в царских мастерских, является одним из древнейших в обители и отличается необычным символическим решением.

Особенность иконы заключается в изображении ангелов на челе и плечах Богоматери. Эта деталь несет глубокий богословский смысл, символизируя присутствие Святой Троицы и подчеркивая догмат о Приснодевстве Царицы Небесной. Такое иконографическое решение редко встречается в православной традиции, что делает данный образ поистине уникальным.

История создания иконы связана с именем игумении Доримедонты (Протопоповой), возглавлявшей монастырь на рубеже XVIII-XIX веков. Образ был написан по обету настоятельницы в связи с возведением в обители нового соборного храма в честь Рождества Богородицы. Это обстоятельство придает иконе особое значение в истории монастыря, связывая ее с важным этапом развития обители.

Еще одной примечательной деталью «Руна Орошенного» является надпись, идущая по краю мафория Пресвятой Богородицы. Здесь начертаны слова из Архангельской песни: «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу…».

Это песнопение, являющееся одним из важнейших богородичных гимнов, подчеркивает особое почитание Божией Матери в православной традиции.

Чтимая икона «Троеручица» святыни Зачатьевского монастыря

Икона «Троеручица» написана на Афоне для монастыря, по усердию одного боголюбивого благотворителя.

Размер иконы точно совпадает с размерами старинной почитаемой иконы «Троеручицы», со времени закрытия обители и по сей день находящейся в храме св.пророка Илии в Обыденском переулке.

Чтимая икона «Млекопитательница», святыня Зачатьевского монастыря

В начале осени 2013 года Зачатьевский монастырь обогатился редкой святыней — старинным образом Пресвятой Богородицы «Млекопитательница». Эта драгоценная икона, являющаяся точной копией чудотворного оригинала из афонского Хиландарского монастыря, заняла почетное место в главном соборе обители.

Центральная часть иконы представляет собой трогательное изображение Божией Матери, кормящей грудью Младенца Христа. Это редкий иконографический тип, символизирующий глубокую связь между Богородицей и Спасителем, а также Ее материнскую заботу о всем человечестве.

Особую ценность данному образу придают клейма, расположенные по периметру иконы. На них запечатлены сцены, повествующие об истории создания первообраза и о чудесах, совершившихся по молитвам перед ним. Эти миниатюрные изображения не только украшают икону, но и служат своеобразной иллюстрированной летописью, рассказывающей о силе заступничества Пресвятой Богородицы.

Дары волхвов, святыня Зачатьевского монастыря

В 2015 году Зачатьевский монастырь получил в дар ковчежец с точными копиями трех частиц Честных Даров волхвов, изготовленных и освященных в обители святого Павла на Афоне.

Теперь в монастырском Соборе доступны для поклонения несколько частиц Честных Даров, символов сердечных приношений и внутренних обещаний, приносимых верующими Рождшемуся Богомладенцу Христу. Прикладываясь в Святые Рождественские дни к частицам Честных Даров, благочестивые богомольцы испрашивают у Господа милости и благодатной помощи на весь год.

«Апостольский» мощевик, святыня монастыря

В 2015 году, в канун праздника Святой Пятидесятницы, когда Церковь призывает верных на поклонение Триипостасному Божеству, являемому в благодатной силе Духа Святого, в Зачатьевском монастыре в храме Сошествия Святого Духа появился новый ковчег-мощевик.

Под старинной иконой Святой Троицы, пожертвованной в обитель совсем недавно, на полочке киота установлен искусно выполненный литой ковчег, в центре которого помещена большая частица древнего Мамврийского дуба, у которого святой праотец Авраам сподобился принять трех Ангелов, явившихся ему в образе странников.

По двум сторонам от частицы дуба в звездицах размещены малые частицы мощей святых апостолов, ближайших учеников Христовых, возвестивших во все концы земли благую весть о спасении всех через веру во Святую Троицу: Отца Вседержителя, Иисуса Христа — Сына Божия и Духа Святого — Животворящего.

Памятник Святителю Алексию, основателю Зачатьевского монастыря в Москве, у входа в обитель

Автор памятника митрополиту Алексию — скульптор Андрей Станиславович Забалуев. Алексий изображен в митрополичьем одеянии, на котором просматривается узор, ткань, жемчуг, дробницы. В левой руке священнослужитель держит макет современного собора.

На том месте, где сейчас стоит памятник Святителю Алексию, в советские годы была вот такая бензоколонка..

На том месте, где сейчас стоит памятник Святителю Алексию, в советские годы была вот такая бензоколонка..

Духовное и историческое значение монастыря

Зачатьевский монастырь на протяжении веков играл важную роль в духовной жизни Москвы и всей России. Он прославился как место, где Божией благодатью подается помощь в чадородии. Монастырь посещали бездетные супруги царь Феодор Иоаннович и царица Ирина Годунова.

В монастыре хранились многочисленные святыни, в том числе чудотворная икона Грузинской Божией Матери, которую ежегодно праздновали 15 октября в память об избавлении Москвы от моровой язвы в 1655 году.

Обитель была связана с важными историческими событиями и личностями. Здесь приняла постриг под именем Таисия жена будущего Патриарха Никона. В монастыре в заключении содержалась княгиня Евдокия Урусова – сестра боярыни Морозовой, поборницы старообрядчества.

На монастырском кладбище были погребены многие известные люди, в том числе князь А. Шаховской, сподвижник Петра I, и князь Щербатов.

Монастырь в системе московских святынь

Зачатьевский монастырь был частью сложной системы московских святынь. По указу Консистории, он входил в число церквей, «слушавших» соборный благовест. Это означало, что монастырь служил ориентиром для других церквей Замоскворецкого сорока, которые не могли слышать звон Успенского собора Московского Кремля.

Исторические факты

1. Монастырь пользовался особым почитанием у русских царей. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович часто посещали обитель, особенно в день преподобного Алексия человека Божия.

2. В монастыре приняла постриг жена будущего Патриарха Никона под именем Таисия.

3. В обители содержалась в заключении княгиня Евдокия Урусова – сестра боярыни Морозовой, известной поборницы старообрядчества.

4. На монастырском кладбище были погребены многие известные люди, включая князя А. Шаховского, сподвижника Петра I, и князя Щербатова.

5. Во время нашествия Наполеона в 1812 году монахиням удалось спасти церковное имущество, спрятав его под полом трапезной церкви и в келье казначеи.

ВИДЕО, Зачатьевский монастырь в Москве, 2025г.

Источник: авторские материалы, https://zachatevmon.ru (сайт Зачатьевского монастыря), https://sobory.ru, https://bogachkova1957.livejournal.com/