Содержание

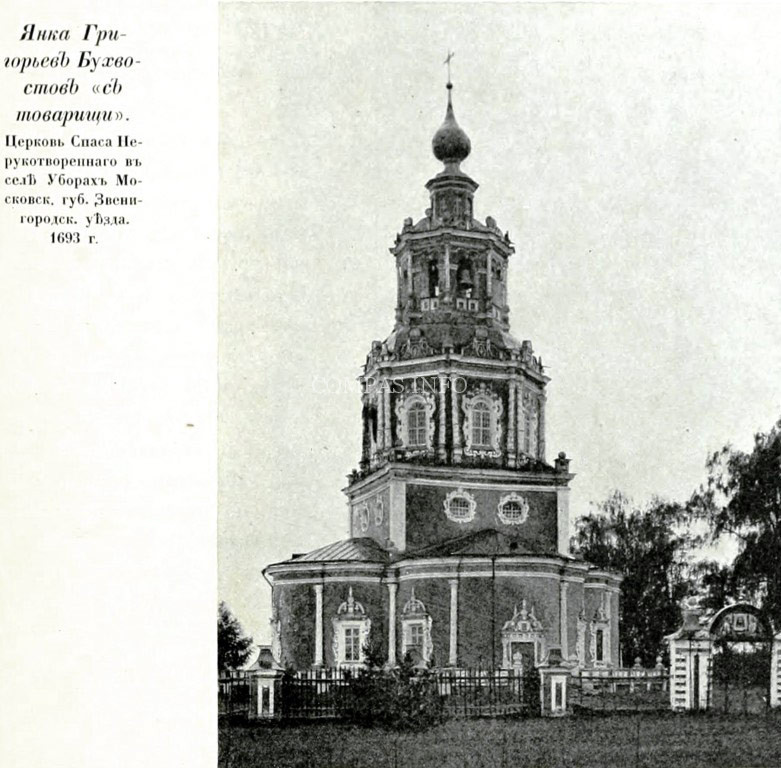

Архитектурная жемчужина Подмосковья: 300 лет истории Спасского храма в Уборах

Географическое положение и ранняя история села Уборы

В живописном уголке Подмосковья, на левом берегу реки Москвы, в месте, где в нее впадает небольшая речушка Уборка, раскинулось село Уборы. Это древнее поселение, расположенное в 17 километрах к западу от столицы по Ильинскому шоссе, хранит в себе богатую историю и уникальный памятник архитектуры — храм Спаса Нерукотворного образа.

До XVII столетия эти земли, покрытые густыми сосновыми борами и заливными лугами, входили в состав вотчины Звенигородских удельных князей. Первое документальное упоминание об этих местах датируется летом 1504 года и содержится в Разъезжей грамоте великого князя Ивана III Васильевича, составленной для его сына Юрия Ивановича. В этом историческом документе описывается процесс размежевания земель между Московским княжеством и новообразованным уделом.

Переход во владение рода Шереметевых

Наиболее раннее подробное описание деревни Уборы с прилегающими пустошами Череповской и Дубок относится к 1627 году. В этот период писцом князем Л. Шаховским и подьячим И. Волковым проводилось валовое описание земель всего Звенигородского уезда. Согласно этим записям, в 1610 году Уборы стали приданой вотчиной стольника Ивана Петровича Шереметева, полученной им от тещи Стефаниды Вылузгиной.

Однако история владения этими землями уходит корнями в более раннее время. Первым документально подтвержденным владельцем деревни Уборы был думный дьяк Елизар (Елизарий) Данилович Вылузгин, видный государственный деятель эпохи Ивана Грозного. Предположительно, деревня была пожалована ему царем за усердную службу. После кончины Елизара Вылузгина в начале XVII века, Уборы перешли во владение его вдовы Стефаниды, которая в 1610 году выдала свою дочь Марию за стольника Ивана Петровича Шереметева, потомка в девятом колене Андрея Кобылы — первого исторически достоверного предка династии Романовых.

Строительство храма Спаса Нерукотворного образа

Деревянная церковь

В 1673 году при внуке Ивана Петровича Шереметева, Петре Васильевиче Шереметеве, в Уборах возводится небольшая деревянная церковь во имя Спаса Нерукотворного образа. С этого момента село начинает именоваться Спасским, хотя это название не прижилось и вскоре было забыто.

Начало строительства каменного храма

Спустя два десятилетия, в 1694 году, Петр Васильевич Шереметев принимает решение о строительстве нового каменного храма в своей усадьбе. Для реализации этого грандиозного замысла он приглашает известного зодчего того времени — крепостного архитектора Якова Григорьевича Бухвостова и его «товарищей» Михаила Тимофеева и Митрофана Семенова.

10 января 1694 года между П.В. Шереметевым и мастерами был заключен подрядный договор, в котором подробно излагались условия строительства. Согласно этому документу, храм должен был быть возведен и полностью отделан к 8 октября 1695 года. Однако амбициозность проекта и сложность его исполнения не позволили уложиться в столь краткие сроки.

Трудности и конфликты в процессе строительства

Строительство храма сопровождалось рядом трудностей и конфликтов. Яков Бухвостов, несмотря на свой талант и опыт, не смог рассчитать свои силы и возможности. Сооружение столь величественного храма с богатым убранством за два строительных сезона было практически невыполнимой задачей для конца XVII века.

В течение 1694 года работы продвигались крайне медленно. Более того, из-за занятости на строительстве в Рязани, Бухвостов был вынужден передать подряд на возведение церкви в Уборах «каменных дел подрядчику» К. Бакрову.

Весной 1695 года ситуация осложнилась еще больше. Петр Шереметев неожиданно потребовал внести существенные изменения в проект, настаивая на возведении в центре здания высокого четверика вместо задуманной Бухвостовым восьмигранной башни. К. Барков, не имея полномочий для столь серьезных изменений без согласования с Бухвостовым, отказался от продолжения работ.

Завершение строительства и освящение храма

Возникшие проблемы привели к тому, что П.В. Шереметев был вынужден обратиться в Приказ каменных дел с челобитной. В результате разбирательства Яков Бухвостов был арестован и приговорен к суровому наказанию. Однако благодаря заступничеству самого Шереметева, опасавшегося дальнейших задержек в строительстве, зодчий был помилован.

Несмотря на все трудности, строительство храма было завершено к концу 1697 года. К сожалению, Петр Васильевич Шереметев не дожил до этого момента, скончавшись за несколько недель до окончания работ. Село Уборы с новопостроенным храмом перешло во владение его вдовы, Татьяны Афанасьевны Шереметевой, и их детей Алексея и Ивана.

Спасский Храм в Уборах XVIII век

Архитектура Спасского храма в Уборах

Спасская церковь являет собой блистательный образец московского или нарышкинского барокко. Ее архитектурно-художественные достоинства столь высоки, что многие искусствоведы считают ее совершеннее знаменитого храма Покрова в Филях. Мастерство зодчего Якова Бухвостова воплотилось в гармоничном сочетании традиций русского церковного строительства и элементов западноевропейского барокко. При Алексее Петровиче Шереметеве в 1700 году была завершена внутренняя отделка. Особую ценность представляла звонница храма, большинство колоколов которой были отлиты из чистого серебра. Самый большой колокол весил внушительные 308 пудов (около 5 тонн).

Ярусный Храм «Иже под колоколы»

Композиционно храм представляет собой ярусное сооружение (ярусный храм «иже под колоколы», то есть, верхний ярус высокого храма являлся одновременно и звонницей) с лепестковым планом основания. Нижний ярус образован вытянутым по вертикали четвериком с пониженными полукружиями притворов и алтарной части. На нем возвышаются три восьмерика постепенно уменьшающиеся в размерах. Венчает здание изящная миниатюрная глава. Эта четырехъярусная конструкция покоится на высоком стилобате повторяющем волнообразные очертания плана и преобразованном в круговую галерею с помощью невысоких парапетов.

Архитектурный облик храма поражает безупречностью пропорций и роскошью декоративного убранства.

Каменная резьба отличается необычайной скульптурностью пластичностью и объемностью. Создается впечатление что это не камень, а рельефная лепнина выступающая на фоне терракотовых стен. В пышном декоре отчетливо прослеживаются западноевропейские барочные тенденции. Особенно ярко они проявляются в ширинках парапета заполненных барельефными мотивами изобилия виноградными гроздьями экзотическими плодами и цветами. При этом зодчий гармонично сочетает их с традиционными для русского зодчества элементами такими как висячие гирьки и резные гребешки.

Полуколонны характерные для барочной архитектуры в Спасском храме обрели самостоятельность отделившись от плоскости стен. Их стволы украшены либо вогнутыми листьями с каплями росы либо обвиты цветочными гирляндами. Особого внимания заслуживают сложные по рисунку наличники окон и обрамления порталов с затейливыми очельями.

Храм величественно возвышается на просторной открытой террасе-гульбище

Парапет гульбища украшен изысканной белокаменной резьбой декоративными шарами и столбами по краям. Ленты цветочных гирлянд обвивающие колонны и пластика растительных мотивов белокаменных вставок парапета созвучны ритмам окружающей природы.

На каждой из сторон четверика расположены по два восьмигранных лежачих барочных окна подчеркивающих монументальность нижней части храма. В их декоре использованы такие элементы как стилизованные раковины и петушиные гребни.

Наличники окон и обрамления порталов нижнего восьмерика поражают сложностью рисунка искусно сочетая традиции русского белокаменного зодчества и западноевропейской архитектуры. Известный искусствовед Игорь Грабарь метко охарактеризовал их как петушиные гребешки. Сдвоенные колонны украшены спиралевидным рельефом который повторяется в аналогичных колонках у входной двери.

Верхний восьмерик отличается открытыми арками-пролетами в которых размещены колокола. Его венчает шестигранный глухой барабан с луковичной главой увенчанной крестом.

Грани восьмерика обозначены затейливо украшенными колоннами на гребнях которых расположены декоративные элементы в виде стилизованных раковин. В барочный стиль изящно вплетены висячие древнерусские гирьки украшающие архивольты арочных проемов.

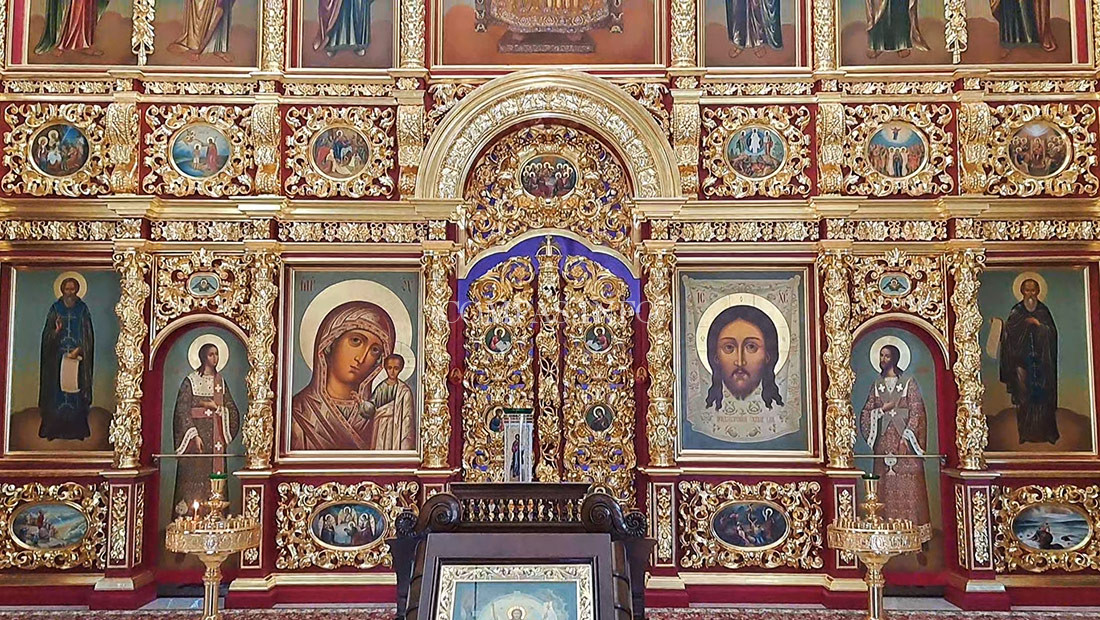

Иконостас Храма Спаса Нерукотворного в Уборах

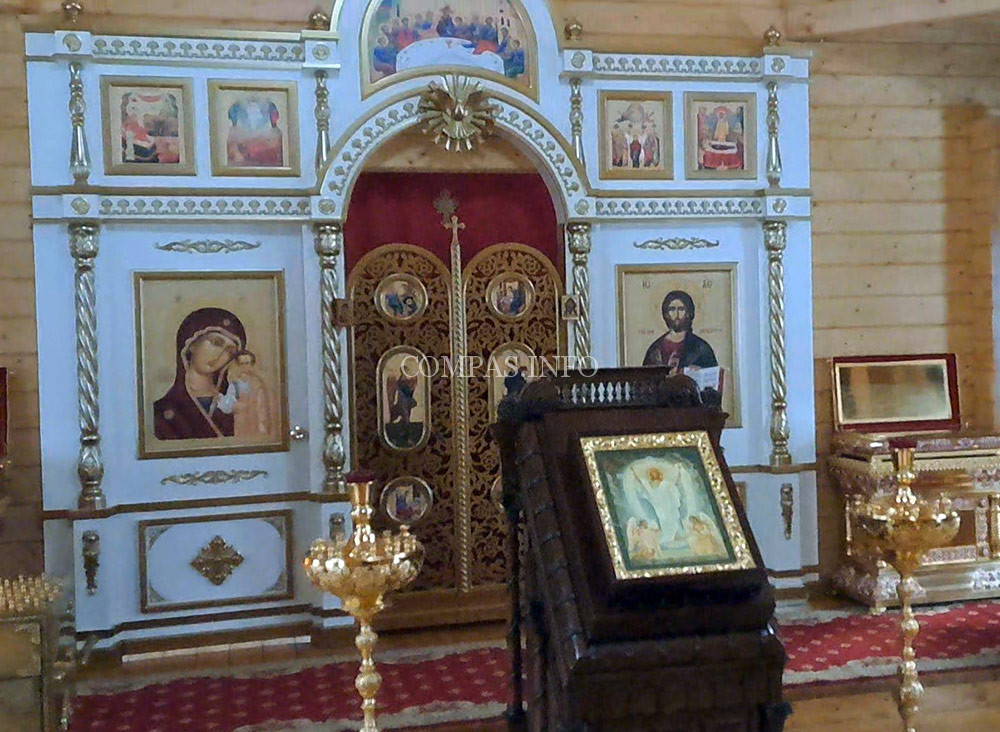

Центральное место в интерьере Храма занимал 25-метровый резной иконостас, покрытый сусальным золотом и состоявший из девяти ярусов.

Иконостас Храма Спаса Нерукотворного в Уборах, общий вид 2022

Иконостас Храма Спаса Нерукотворного в Уборах, март 2025

Внутреннее убранство Храма в Уборах

Внутреннее пространство Спасского храма поражает своей просторностью наполненностью воздухом и светом. Этот эффект достигнут благодаря новаторским техническим решениям примененным Яковом Бухвостовым при строительстве. Развивая тип четырехлепесткового в плане храма зодчий внес ряд функциональных усовершенствований в общую композицию здания. Например подъем на колокольню он устроил внутри западного притвора в непосредственной близости от главного входа, что придает лестнице парадность, а всему храму торжественность.

Левый придел Храма Спаса Нерукотворного в Уборах

Еще более впечатляющи нововведения зодчего в конструкции верхних перекрытий. Бухвостов довел свободный размах основных подпружных арок поддерживающих свод до семи с половиной метров, что значительно превышает высоту аналогичных элементов в других церквях построенных этим архитектором. При этом в Спасском храме не использованы опорные столбы а сечение угловых столбов сокращено вдвое. Несмотря на это конструкция успешно выдерживает давление всей верхней части здания включая колокольню на протяжении столетий.

Новаторский подход проявился и в том что основание пяти угловых арок зодчий положил не на обрез восьмиугольных окон а на разгрузочные арки оконной амбразуры имеющие изнутри полуциркульное очертание. Революционно выглядит и конструкция врезанных друг в друга верхних сводов перекрывающих сложное пространство наружных притворов.

Правый придел Храма Спаса Нерукотворного в Уборах

Внутреннее пространство храма производит такое же целостное впечатление как и его внешний облик. Бухвостов визуально облегчил массивность стен удлинив арки и придав им стрельчатые очертания. Это позволило объединить притворы с центральной частью храма и зрительно расширить весь внутренний объем. В результате через помещения притворов и широкие проемы главных арок центральная часть храма словно устремляется ввысь увлекая за собой все здание. Такое решение придает легкость и воздушность всему внутреннему пространству.

Пятиярусный резной иконостас и иконы на стенах органично вписываются в интерьер не выглядя просто украшением огромного помещения, а сливаясь с ним в единую храмовую композицию. Это создает особую атмосферу благоговения заставляя каждого кто оказывается под сводами Спасского храма замирать в молитвенном предстоянии перед Господом.

Иконы и святыни Храма Спаса Нерукотворного в Уборах

Икона «Вера, Надежда, Любовь и их мать София» в Храме Спаса Нерукотворного в Уборах

Икона «Собор Архистратига Михаила и пр. Небесных Сил» в Храме Спаса в Уборах

Икона «Святой Преподобный Серафим Саровский Чудотворец» в Храме Спаса в Уборах

Икона «Святой Великий Целитель Пантелеймон» в Храме Спаса в Уборах

Икона «Святые Олег и Поликарп Брянские» в Храме Спаса Нерукотворного в Уборах

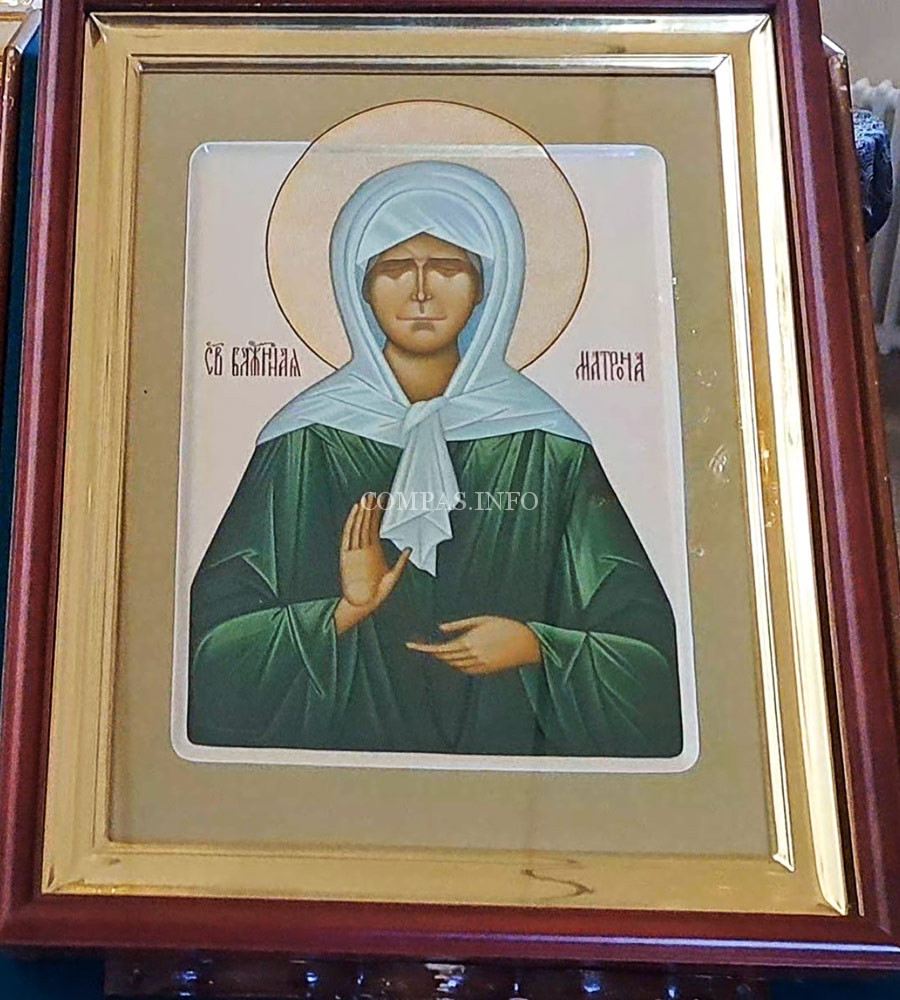

Почаевская Икона Богородицы Икона Московской Матроны в Храме Спаса Нерукотворного в Уборах

Икона Московской Матроны в Храме Спаса Нерукотворного в Уборах

Икона Богородица Троеручица, справа от иконостаса в Храме Спаса Нерукотворного в Уборах

Икона Равноапостольные Князь Владимир и Княгиня Ольга в Храме Спаса Нерукотворного в Уборах

Икона Успения Богородицы

ИКОНЫ в Спасском Храме в Уборах

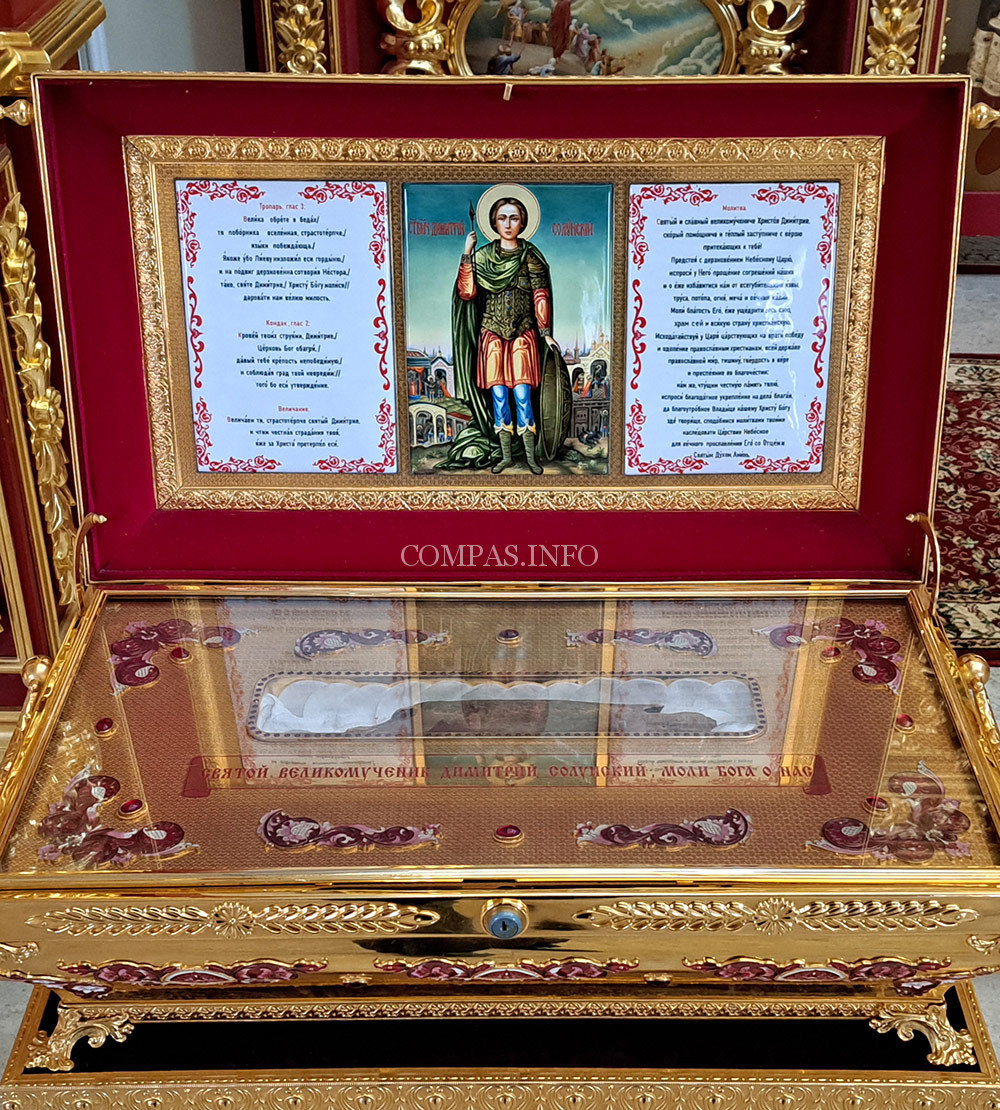

Ковчег с мощами преподобных «Стен Ближних» и «Стен Дальних» пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры

Ковчег с мощами Св.Великомученика Димитрия Солунского в Храме Спаса в Уборах

История храма в XVIII-XIX веках

На протяжении XVIII и XIX веков храм Спаса Нерукотворного образа оставался в собственности рода Шереметевых, переходя от одного поколения к другому. В 1788 году село Уборы перешло во владение Петра, Александра и Бориса Шереметевых, сыновей Владимира Федоровича Шереметева от брака с княжной М.А. Хованской.

Храм Спаса Нерукотворного в селе Уборы, XVIII век

Храм в период Отечественной войны 1812 года и последующее восстановление

Отечественная война 1812 года не обошла стороной село Уборы. Французская армия, проходившая через эти места, осквернила и разграбила храм. После этих трагических событий церковь долгое время оставалась в запустении. До 1836 года она не функционировала, а ее состояние постепенно ухудшалось. В этот период обрушился первоначальный парапет гульбища — открытой галереи, окружавшей храм.

Священнослужители храма в XIX — начале XX века

В 1840 году настоятелем храма был назначен священник Николай Тимофеевич Добролюбов, положивший начало династии священнослужителей, на протяжении многих десятилетий окормлявших приход в Уборах. В 1872 году на должность священника был определен Николай Иванович Голубев, зять Николая Тимофеевича. Отец Николай Голубев не только служил в храме, но и преподавал Закон Божий в местной земской школе. За свое усердное служение он был удостоен многих церковных наград, включая набедренник, камилавку и наперсный крест, а также светской награды — ордена св. Анны 3-й степени.

В начале XX века служение в храме продолжили представители семьи Добролюбовых. В 1919 году священником был утвержден Алексей Николаевич Добролюбов, а в 1922 году его сменил Владимир Николаевич Добролюбов. С 1929 по 1930 годы в храме служил зять Владимира Николаевича — Сергей Валерианович Шумов.

Судьба храма в советский период

Революционные события 1917 года и последовавшие за ними годы советской власти стали тяжелым испытанием для храма Спаса Нерукотворного образа. В 1930-х годах священнослужители могли совершать богослужения только при наличии специальной регистрации в исполкоме. В 1938 году храм подвергся жестокому разграблению: уникальный резной иконостас был сожжен прямо в здании церкви, колокола сняты и отправлены на переплавку, а церковные облачения разобраны местными жителями для пошива одежды.

В 1941 году, на основании решения Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся, храм был окончательно закрыт, а здание переоборудовано под клуб. В это же время были разрушены последние строения усадьбы Шереметевых, от которой сохранились лишь остатки липового парка с прудами.

Храм Спаса Нерукотворного в Уборах, 1940-е годы

На протяжении долгих лет храм находился в плачевном состоянии: стены и резной орнамент были покрыты копотью и грязью, штукатурка частично обвалилась, барочные украшения окон восьмерика были утрачены, стекла выбиты, а на крыше выросли кусты.

Реставрация и возрождение храма во второй половине XX века

Новая страница в истории храма Спаса Нерукотворного образа началась 18 апреля 1950 года, когда исполком Московского областного совета депутатов трудящихся разрешил Отделу по делам архитектуры провести восстановительно-реставрационные работы фасадов памятника архитектуры. В 1952-1957 годах реставрацию храма осуществляла республиканская специальная научно-реставрационная производственная мастерская под руководством Е. Торжкова. После проведенных работ храм получил статус памятника архитектуры и был законсервирован на долгие годы.

Интересно отметить, что в этот период храм Спаса Нерукотворного образа в Уборах привлек внимание кинематографистов. Он стал живописным фоном для нескольких известных фильмов, в том числе «Дворянское гнездо» (1969) режиссера А. Кончаловского, «Очи черные» (1987), «Сибирский цирюльник» (1998) Н. Михалкова и «Дубровский» (1988) режиссера В. Никифорова.

Храм Спаса Нерукотворного в Уборах, 1980е годы

Современное состояние и приходская жизнь

Новый этап в истории храма начался в начале 1990-х годов. Решением Исполкома Народных Депутатов от 25 июля 1991 года храм был возвращен верующим и передан религиозному объединению села Уборы для использования в культовых целях. Летом 1995 года Спасский храм посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, благословивший его восстановление.

Однако до 2006 года богослужения в храме проводились лишь периодически из-за отсутствия постоянного настоятеля. Ситуация изменилась, когда Указом Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятелем храма был назначен священник Александр Сидоров. С этого момента началось активное возрождение приходской жизни.

В феврале 2008 года на пожертвования прихожан в храме была установлена новая звонница из 10 колоколов, самый большой из которых весит 1140 кг. В 2008-2009 годах были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы внутри храма: укреплены стены, восстановлена штукатурка, установлен новый иконостас, поражающий своей красотой и величием. Примечательно, что все работы проводились без прекращения богослужебной жизни.

В 2011 году завершилось строительство церковно-приходского дома с воскресной школой для детей и взрослых. Была благоустроена прилегающая территория, проведены ландшафтные работы.

Храм Спаса Нерукотворного в Уборах, 2012 год

Реставрация Спасского храма 2022-2024г.г.

В период с августа 2023 по декабрь 2024г. Спасский Храм находился на реконструкции. Богослужения проходили в рядом расположенной часовне. После реставрационных работ Храм был открыт для прихожан и богослужений в Рождество 2025г.

Храм Спаса Нерукотворного в Уборах на реставрации, май 2023г.

Храм Спаса Нерукотворного в Уборах на реставрации, март 2024г.

Часовня-церковь у Храм Спаса Нерукотворного Образа в Уборах

Доступ в часовню был открыт на время реконструкции Храма в период 2022-2024г.г.

Храм Спаса Нерукотворного Образа в Уборах после реконструкции 2022-2024г.г.

Сегодня храм Спаса Нерукотворного образа в селе Уборы вновь радует своей стройной вертикалью, красотой и величием, являясь одним из лучших образцов московского барокко. Его архитектура и история служат живым свидетельством мастерства русских зодчих и преемственности духовных традиций.

Храм Спаса Нерукотворного в Уборах после реконструкции, март 2025

Храм открыт для посещения ежедневно: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 19:00, а в воскресенье с 08:00 до 19:00.

При храме действует воскресная школа для детей, а также православный театр «Прихожане», в котором участвуют как дети, так и взрослые прихожане.

ВИДЕО — Храм Спаса Нерукотворного Образа в Уборах март 2025

Источники: авторские материалы, https://sobory.ru, http://hram-ubory.ru (сайт храма), https://pastvu.com