СОДЕРЖАНИЕ

Высоко-Петровская обитель: от митрополичьей резиденции до современной святыни

Основание Высоко-Петровского монастыря

Роль святителя Петра

В летописи русского православия XIV столетие ознаменовалось знаменательным событием – основанием Высоко-Петровского монастыря. Сей духовный оплот был заложен по благословению святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, впоследствии прославленного как Московский чудотворец. Провидение Божие избрало сего архипастыря для великой миссии – перенесения митрополичьей кафедры в град Москву, что стало поворотным моментом в истории Русской Церкви и государства.

Значение для Москвы

Воздвижение обители на московской земле явилось не просто актом благочестия, но имело глубокое сакральное и геополитическое значение. С перенесением митрополичьей кафедры Москва начала свое восхождение как церковный и государственный центр Руси. Высоко-Петровский монастырь стал символом этого возвышения, привлекая внимание и заботу выдающихся правителей и святителей: от князей Иоанна Калиты и Димитрия Донского до царя Алексея Михайловича и императора Петра I.

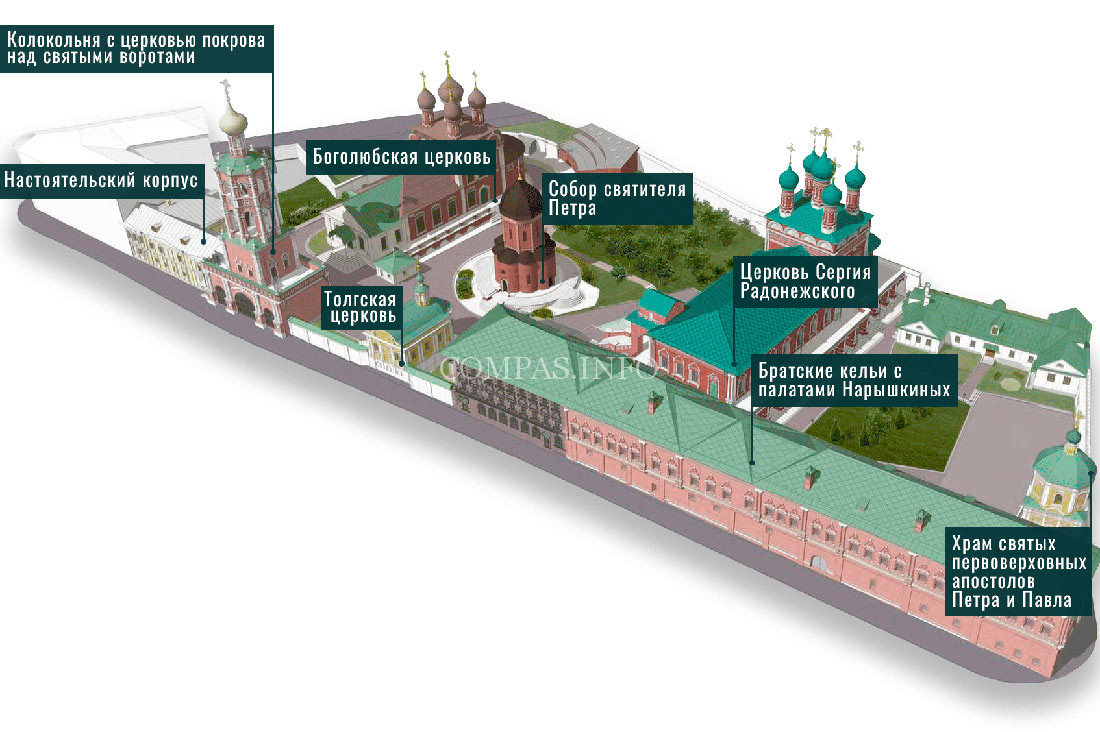

Схема Высоко-Петровского монастыря

Высоко-Петровский монастырь на Петровке, схема арх. Н.Канаев

Современная схема Высоко-Петровского монастыря в Москве

Монастырь в эпоху Петра I

Связь с родом Нарышкиных

Высоко-Петровский монастырь приобрел особое значение в период правления Петра I, став своеобразным мемориалом рода Нарышкиных. Боголюбский собор, возведенный по царскому указу, стал местом упокоения родственников императора, что еще более укрепило связь обители с правящей династией.

Царские дары и указы

Благоволение Петра I к монастырю выразилось не только в строительстве новых храмов, но и в щедрых дарах. Особо следует отметить список с чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери, ставший одной из главных святынь обители. Царские указы о строительстве и благоустройстве монастыря свидетельствовали о его высоком статусе и значимости для государства.

Испытания и трудности

Отечественная война 1812 года

Трагические события Отечественной войны 1812 года не обошли стороной и Высоко-Петровскую обитель. Монастырь подвергся осквернению и разграблению французскими войсками. Маршал Мортье, назначенный Наполеоном военным губернатором Москвы, устроил здесь свою резиденцию. Стены обители стали свидетелями жестоких расправ над московскими жителями, подозреваемыми в поджогах. Однако даже в эти тяжелые времена монастырь оставался духовным прибежищем для верующих: в одном из храмов продолжались богослужения, на которых возносились молитвы о победе русского оружия.

Послереволюционный период

Революционные события 1917 года и последовавшие за ними годы советской власти стали временем тяжелейших испытаний для Высоко-Петровского монастыря. В 1918 году обитель была официально закрыта, а ее имущество национализировано. Однако, вопреки всем трудностям, духовная жизнь в монастыре не угасла. В 1920-1930-е годы здесь тайно действовала одна из крупнейших в СССР монашеских общин, сохранявшая традиции старчества и совершавшая тайные постриги.

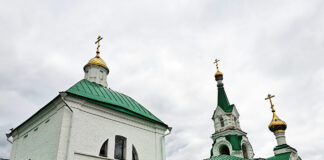

Собор Святителя Петра в Высоко-Петровской обители

Собор Святителя Петра, являющийся центром архитектурного ансамбля Высоко-Петровского монастыря, хранит в себе тайны веков и свидетельствует о богатейшей истории русского православия.

История и архитектура храма

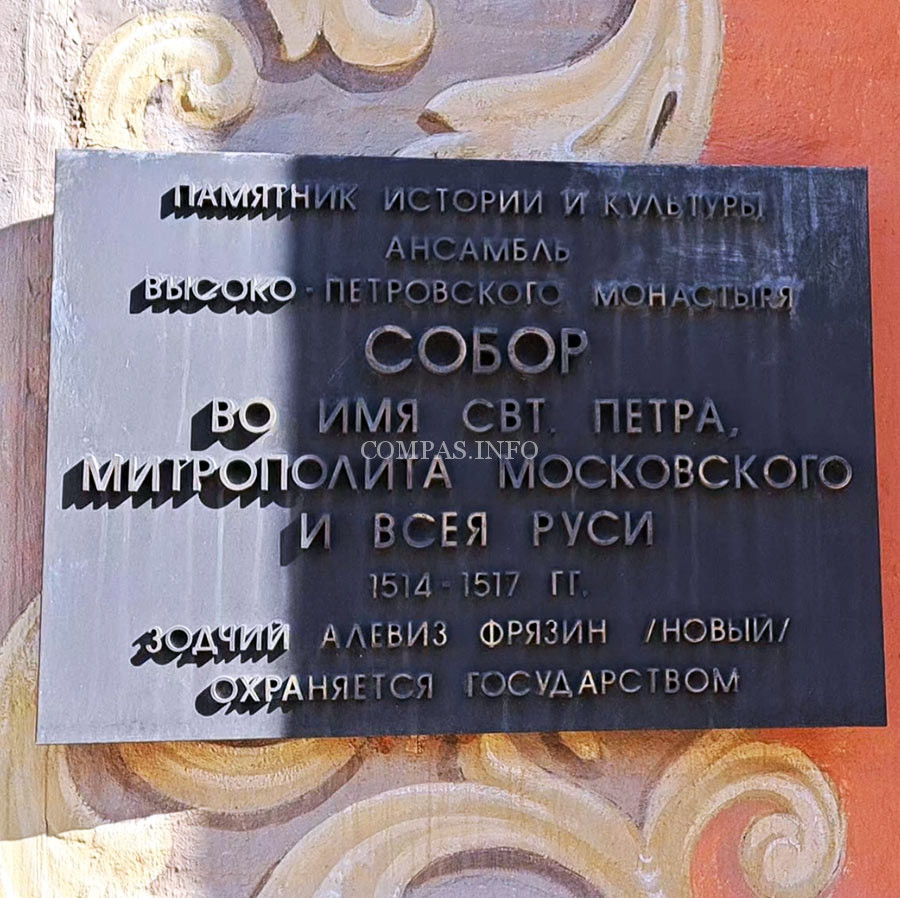

Согласно изысканиям современных археологов, нынешнее каменное здание собора было воздвигнуто в период с 1514 по 1517 год. Однако история этого святого места уходит корнями в глубь веков. Предание гласит, что первоначально здесь стояла деревянная церковь, освященная во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Основание сей обители приписывают самому митрополиту Петру, который, по преданию, заложил здесь храм в лето 1315 от Рождества Христова.

Примечательно, что даже после прославления митрополита Петра в лике святых и переосвящения храма в его честь, обитель еще долгое время именовалась Петропавловской. На рубеже XV-XVI столетий великий князь Московский и всея Руси Иоанн III, движимый благочестивым намерением, решил перестроить обветшавший деревянный храм в камне. Однако Господу было угодно, чтобы сие благое начинание завершил его преемник — великий князь Василий III.

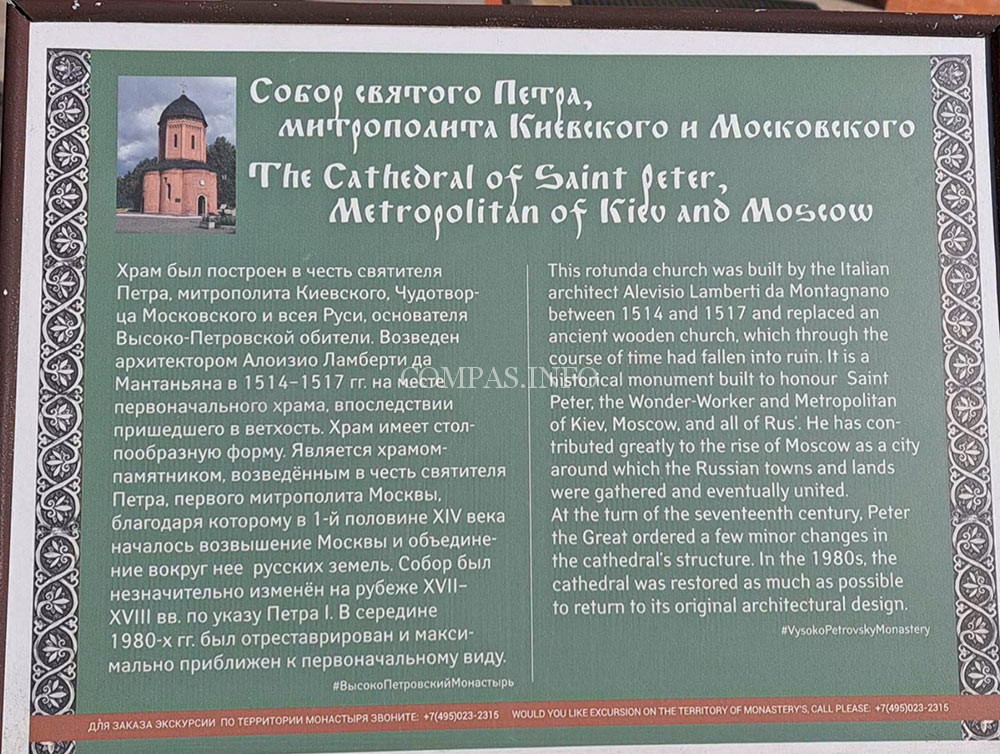

Для воплощения сего грандиозного замысла был призван итальянский зодчий Алоизо Ламберти да Монтанья, более известный на Руси как Алевиз Новый. Этот искусный мастер, прославившийся возведением Архангельского собора в Кремле и еще десяти храмов в различных уголках Первопрестольной, был призван создать не просто храм, но истинный монумент, величественный и целостный, который бы стал символом возвышения Москвы как центра православной державы.

Алевиз Новый, вдохновленный поставленной задачей, обратился к новой для московского зодчества архитектурной форме. Он создал уникальное сооружение в плане напоминающее восьмилепестковую розу — октаконх. Эта редкая форма, известная как «квадрифолий» или «четырехлистник», была мастерски усложнена зодчим, что придало собору неповторимый облик.

Собор Святителя Петра стал первой каменной постройкой монастыря и определил архитектурное развитие обители на века вперед. Он стал центром всего ансамбля, вокруг которого впоследствии формировался облик монастыря.

Особую роль в истории собора сыграл император Петр I

Высоко-Петровский монастырь, тесно связанный с историей царской семьи по материнской линии, стал одним из немногих мест в Москве, где первый российский император проявил интерес к церковному строительству. В 1690 году, по велению Петра, собор подвергся значительным изменениям. Узкие окна-бойницы были расширены, порталы перестроены, а фасад богато украшен росписями, фрагменты которых сохранились до наших дней. Эти преобразования придали собору более парадный и нарядный вид, сблизив его облик с постройками конца XVII столетия.

Интересно отметить, что в XIX веке никто не сомневался в древности собора. Однако в XX столетии эти знания были утрачены, что привело к ошибочным датировкам. Лишь благодаря кропотливым археологическим изысканиям, проведенным в 1980-х годах под руководством Б.П. Дедушенко, удалось установить истинный возраст собора и вернуть ему первоначальный облик.

Собор Святителя Петра представляет собой уникальный синтез итальянской и русской архитектурных традиций

Период творчества итальянских зодчих в Москве стал важнейшим этапом в формировании новых для Руси архитектурных форм, которые впоследствии легли в основу самобытных стилей русского зодчества.

Особенно примечательно, что Алевиз Новый использовал схожую планировку не только в соборе Святителя Петра, но и при строительстве храма великомученицы Варвары на улице Варварке. Этот факт, установленный благодаря недавним археологическим исследованиям, свидетельствует о том, что мастер целенаправленно экспериментировал с редкой формой квадрифолия, создавая уникальные образцы храмовой архитектуры.

Собор Святителя Петра оказал значительное влияние на развитие русской архитектуры. Его центрическая ярусная композиция послужила прообразом для целого направления в храмовом зодчестве конца XVII — начала XVIII веков, которое впоследствии получило название «нарышкинское барокко».

«Нарышкинское барокко» — это своеобразный стиль, сочетающий в себе традиции древнерусского узорочья и элементы западноевропейской архитектуры.

Для него характерны нарядность, декоративность, использование ордерных элементов и ярусных композиций. Примечательно, что собор Святителя Петра, построенный итальянским мастером в начале XVI века, стал одним из источников вдохновения для этого стиля, расцвет которого пришелся на рубеж XVII-XVIII столетий.

Связь собора с архитектурой «нарышкинского барокко» настолько органична, что долгое время исследователи ошибочно относили его к более позднему периоду. Однако современные исследования убедительно доказали его раннее происхождение, подчеркнув тем самым уникальность и историческую значимость памятника.

Собор Святителя Петра — это не просто древний храм, чудом сохранившийся до наших дней. Это ключевой памятник в истории русского зодчества, своеобразный мост между итальянским Ренессансом и русским барокко.

6 сентября 2014 года произошло знаменательное событие в истории Высоко-Петровского монастыря и собора Святителя Петра

В этот день, день памяти святителя Московского Петра, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного собора. Это стало кульминацией долгого и кропотливого процесса реставрации, вернувшего храму его первоначальное великолепие.

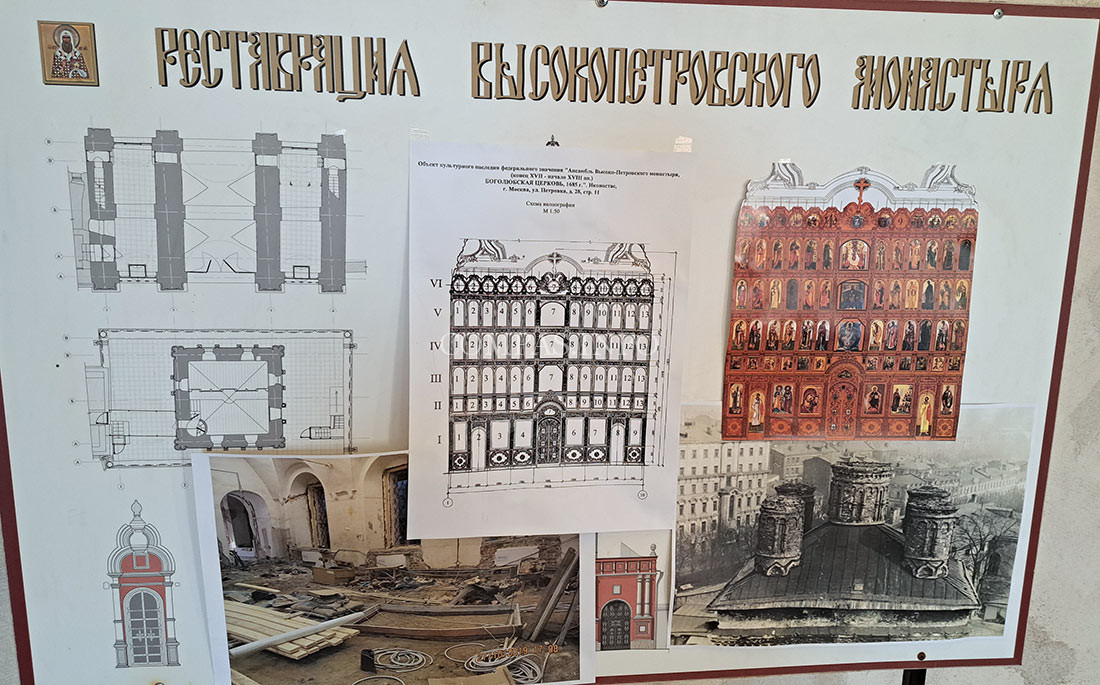

Реставрационные работы, начавшиеся еще в 1980-х годах, позволили не только восстановить внешний облик собора, но и раскрыть многие тайны его истории. В ходе археологических раскопок были обнаружены фрагменты древних фресок, элементы первоначального декора и даже следы более ранних построек. Все эти находки помогли ученым составить более полную картину истории собора и всего монастырского комплекса.

Высоко-Петровский монастырь в Москве, 1940-1950-е годы

Особое внимание в ходе реставрации было уделено воссозданию интерьера собора. Мастера-реставраторы кропотливо восстанавливали старинные росписи, опираясь на сохранившиеся фрагменты и архивные документы. Благодаря их усилиям, современные посетители собора могут увидеть его внутреннее убранство таким, каким оно было задумано несколько столетий назад.

Интересно отметить, что в ходе реставрации были обнаружены и законсервированы фрагменты росписей разных эпох. Это позволяет проследить, как менялось художественное оформление собора на протяжении веков, отражая изменения в церковном искусстве и богословской мысли.

Важно отметить, что собор Святителя Петра — это не просто памятник архитектуры, но и место, хранящее память о многих выдающихся личностях русской истории. Здесь покоятся мощи святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца. Также в соборе находятся захоронения представителей знатных родов, в том числе Нарышкиных — родственников Петра I по материнской линии.

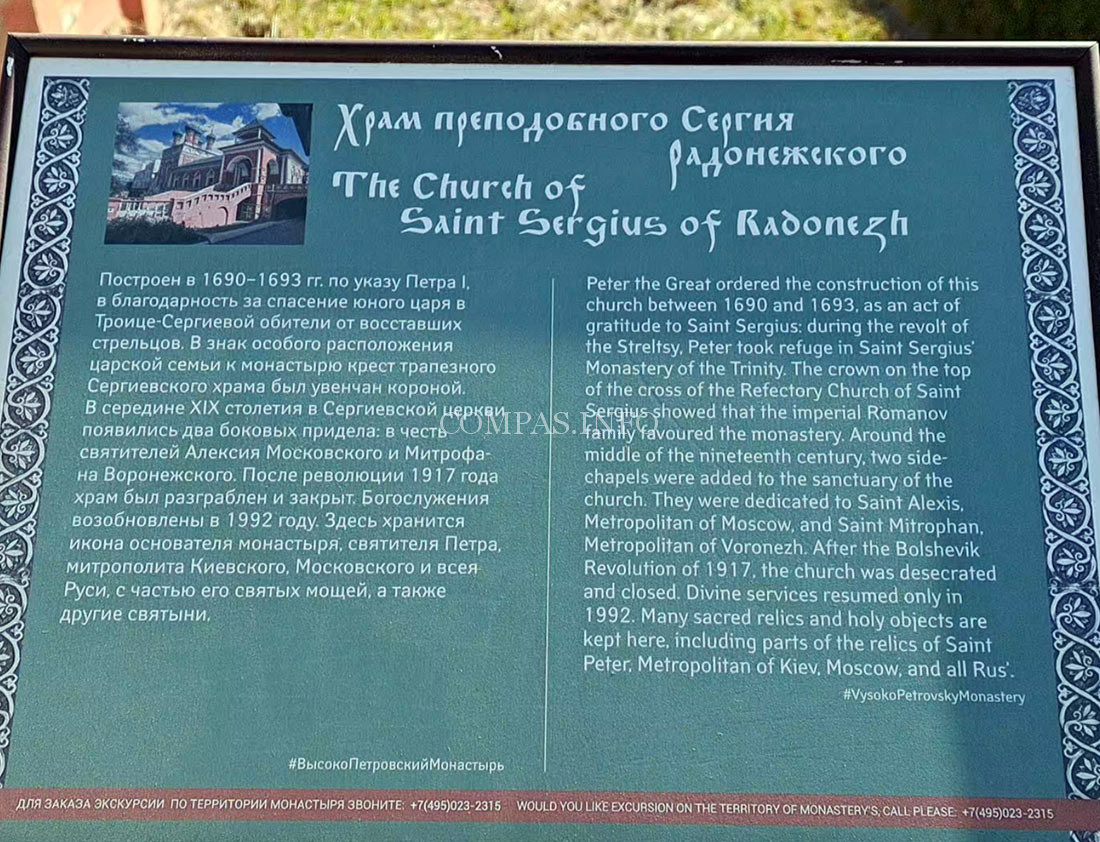

ХРАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

История Сергиевского храма

В августе 1689 года произошло знаменательное событие, ставшее поворотным моментом в истории Российского государства. В ночь с 7 на 8 числа в стенах московского Кремля разразился политический кризис, грозивший перерасти в вооруженное противостояние. Царевна Софья, стремясь укрепить свою власть, планировала использовать стрелецкие полки против своего младшего брата, юного Петра Алексеевича.

Однако судьба распорядилась иначе. Благодаря бдительности нескольких верных стрельцов, весть о готовящемся мятеже достигла ушей царевича. Осознав нависшую над ним угрозу, Петр, не теряя ни минуты, в сопровождении небольшой свиты спешно покинул свою резиденцию в Преображенском и устремился к стенам Троице-Сергиевой обители.

Церковь Сергия Радонежского Высоко-Петровской обители, март 2025

На рассвете следующего дня будущий император России оказался под защитой древних стен прославленного монастыря. Здесь он обратился за помощью и покровительством к наместнику обители. Вскоре к Петру присоединились верные ему Преображенский и Семеновский полки, а также его мать, царица Наталья Кирилловна Нарышкина.

Несмотря на то, что силы, которыми располагал Петр в Троице-Сергиевом монастыре, значительно уступали стрелецким войскам, находившимся под контролем царевны Софьи, дальнейшие события развернулись в пользу молодого царевича. Заговор Софьи был раскрыт, что привело к утрате ее авторитета среди стрельцов и лишило ее шансов на престол.

Пребывание под покровительством преподобного Сергия в стенах Троице-Сергиева монастыря оставило неизгладимый след в душе будущего императора. В знак благодарности за свое чудесное спасение Петр I в первые годы своего правления инициировал масштабное строительство православных храмов в Москве.

Инфотабличка при входе в Сергиевскую церковь Высоко-Петровского монастыря в Москве

Центральным проектом этой программы стало возведение Сергиевского храма на территории Высоко-Петровского монастыря. Архитектурным прообразом для нового сооружения послужила трапезная церковь преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Строительные работы были завершены к 1694 году, а внутреннее убранство, включая установку иконостаса, было окончено к 1697 году.

Одновременно с храмом был возведен обширный корпус братских келий, соединенный с Сергиевской церковью массивным арочным переходом. Все работы финансировались из государственной казны и выполнялись лучшими мастерами того времени.

Монастырские братские кельи («Нарышкинске палаты»), примыкают к Сергиевской церкви — вид изнутри и снаружи (со стороны ул.Петровка), 2025

Изначально Сергиевская церковь была увенчана одним куполом, подобно своему прототипу в Троице-Сергиевой лавре. Однако в период с 1702 по 1705 годы храм подвергся значительной реконструкции: был полностью переделан свод, а количество глав увеличилось до пяти, что придало храму еще более величественный вид.

К сожалению, с установлением советской власти судьба Высоко-Петровского монастыря и Сергиевской церкви кардинально изменилась. В 1919 году обитель была упразднена, а помещение храма передано Центральной медицинской библиотеке. Позднее здесь разместился Московский электромеханический завод (МЭМЗ). Трагическим событием стало уничтожение глав с крестами в 1930-х годах, что нанесло непоправимый урон архитектурному облику храма.

Храм Сергия Радонежского, вид от церкви Пахомия

Виды Сергиевского храма со стороны задней алтарной части здания

К середине XX века Сергиевская церковь пришла в плачевное состояние. К 1950 году здание находилось в аварийном состоянии, требуя срочной реставрации и восстановления.

Иконостас Сергиевской церкви

Внутреннее убранство храма Прп. Сергия Радонежского

Росписи над входом к Иконостасу Храма Сергия Радонежского

Потолочные иконные росписи и лепка в Сергиевском Храме

Иконные росписи над входом в трапезную Сергиевского Храма

Иконы и святыни в Храме Сергия Радонежского Высоко-Петровской обители

Икона святителя Петра с частицей его мощей, святыня Высоко-Петровского монастыря

Особым почитанием окружена ростовая икона святителя Петра, митрополита Киевского и первого московского чудотворца. Сей дивный образ, запечатлевший основателя монастыря, несет в себе не только духовную, но и материальную святость — в нем благоговейно хранится частица мощей угодника Божия.

Святыня была дарована обители в знаменательный день 20 февраля 2010 года самим Предстоятелем Русской Православной Церкви, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

При вручении бесценного дара Первосвятитель изрек:

«Да пребудут мощи святителя Петра в сей святой обители, споспешествуя в христианском делании всем подвизающимся здесь и притекающим сюда для молитвенного предстояния».

Оборотная сторона иконы являет взору величественный Успенский собор Московского Кремля, а у стен первопрестольной твердыни — сам Высоко-Петровский монастырь, словно подчеркивая неразрывную связь между главным храмом Руси и обителью, основанной святителем Петром.

Каждое утро, в 7 часов, пред святыней совершается братское молитвенное правило с молебном угоднику Божию. Дважды в году, когда Церковь особо чтит память святителя Петра — 6 сентября (24 августа по старому стилю) и 3 января (21 декабря по старому стилю) — икона торжественно обносится окрест обители в крестном ходе, освящая своим присутствием древние стены монастыря и окрестные веси.

Нетленные мощи святителя Петра почивают в алтаре Патриаршего Успенского собора Московского Кремля — храма, который сам чудотворец заложил в лето 1326 от Рождества Христова, ознаменовав тем самым перенесение митрополичьей кафедры из Владимира в Москву и предначертав великое будущее сему граду.

Эта история наглядно демонстрирует, как тесно переплетаются судьбы людей и архитектурных памятников в контексте российской истории. Сергиевский храм, возведенный по воле Петра I в благодарность за спасение, стал не только свидетелем важнейших исторических событий, но и отражением сложного пути, который прошла Россия за последние столетия.

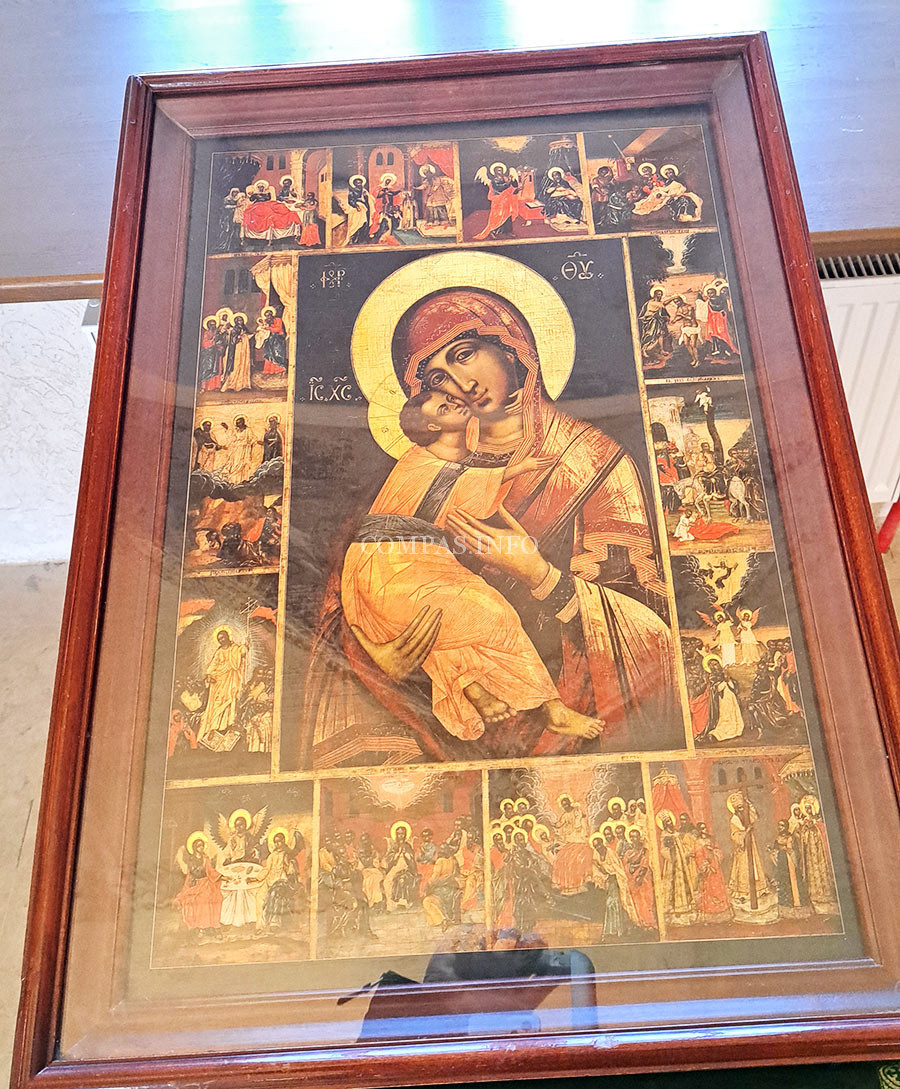

Влахернская икона Пресвятой Богородицы, Святыня Высоко-Петровской обители

В сокровищнице святынь Высоко-Петровской обители особое место занимает чудотворный список Влахернской иконы Пресвятой Богородицы, датируемый 1701 годом от Рождества Христова. Сей образ являет собой одну из трех известных копий древней чудотворной иконы, восходящей к IV столетию нашей эры и ныне пребывающей под сводами Успенского собора первопрестольной Москвы, в сердце Кремля.

В годину лихолетья, когда безбожная власть обрушилась на святыни православные, Высоко-Петровский список Влахернской иконы, словно хранимый Промыслом Божиим, избежал уничтожения. Долгие десятилетия он пребывал сначала в запасниках Исторического музея, а затем нашел пристанище в храме Рождества Пресвятой Богородицы, что в Старом Симонове.

Знаменательным днем в истории сей святыни стало 2 марта 2017 года, когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, движимый благочестивым порывом, собственноручно возвратил икону в Сергиевский храм Высоко-Петровской обители, где она пребывала до революционного лихолетья.

Влахернская икона Божией Матери поистине уникальна в своем исполнении. Она создана в редкой и сложной технике воскомастики, представляя собой рельефное изображение. Высоко-Петровский список с благоговейной точностью воспроизводит размеры и иконографию древнего первообраза. Святыня предстает перед молящимися в виде ковчега, внутри которого искусной рукой мастера вырезано по дереву высоким рельефом, покрыто левкасом и расписано темперой благолепное изображение Пречистой Девы с Богомладенцем. Сей образ, исполненный благодати, и поныне являет верующим свою чудотворную силу, укрепляя в вере и даруя утешение всем, с молитвой к нему притекающим.

Мощи святителя Митрофана Воронежского, Святыня монастыря

Святая обитель, носящая имя первосвятителя Московского, издревле славилась благочестивым обычаем: ежегодно в день зимнего престольного торжества архипастыри, присланные из столицы, совершали здесь Божественную литургию. Среди многих высоких гостей летопись обители особо отмечает визит святителя Митрофана Воронежского, будущего сподвижника и духовника Петра Великого. В день памяти святителя Петра, 21 декабря (3 января по новому стилю) 1688 года, этот угодник Божий возглавил праздничное богослужение в стенах древней обители.

Прославление святителя Митрофана в лике святых состоялось уже в XIX столетии. Вскоре после этого знаменательного события, в 1836 году, в храме преподобного Сергия Радонежского был устроен и освящен придел во имя новопрославленного угодника Божия. Однако революционные потрясения не обошли стороной и эту святыню: Сергиевский храм был закрыт, а его помещения отданы под нужды различных светских организаций.

С возрождением богослужебной жизни в обители придел святителя Митрофана не был восстановлен. Но Промыслом Божиим 21 сентября 2014 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в монастырь были торжественно принесены святые мощи Воронежского чудотворца для постоянного пребывания. Эта великая святыня была передана наместнику обители игумену Петру (Еремееву) из рук Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского.

Ныне драгоценный ковчежец с частицей мощей святителя Митрофана пребывает в храме преподобного Сергия Радонежского, где верующие могут поклониться святыне в любое время, когда открыты врата храма.

Житие Митрофана Воронежского

Житие святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, являет собой образец истинно христианского подвига. Родившись 6 ноября 1623 года на Владимирской земле, предположительно в семье священнослужителя, будущий святитель, нареченный в крещении Михаилом, прошел путь от мирянина до архипастыря.

До сорокалетнего возраста святой Митрофан проходил поприще семейной жизни, был женат и имел детей. Овдовев, он принял решение всецело посвятить себя служению Господу. Избрав местом своего иноческого подвига Золотниковскую Успенскую обитель близ Суздаля, он принял постриг с именем Митрофан. Слава о его подвижнической жизни вскоре распространилась в монашеских кругах, и через три года братия соседнего Яхромского Космина монастыря испросила его себе в игумены. Несмотря на собственное нежелание, смиренный инок был возведен в сан пресвитера и поставлен во главе Яхромской обители.

Усердие и ревность игумена Митрофана привлекли внимание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иоакима, который вверил ему управление более обширной Унженской обителью, основанной в XV веке преподобным Макарием Желтоводским. За семь лет настоятельства подвижника монастырь достиг духовного и материального расцвета: был воздвигнут храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, созданы многие замечательные иконы.

Благочестие и мудрость игумена Митрофана снискали ему уважение не только Патриарха, но и самого царя Феодора Алексеевича, который нередко посещал обитель и беседовал с настоятелем. Когда в 1682 году по решению Московского Церковного Собора была учреждена новая Воронежская епархия, государь предложил поставить игумена Митрофана ее первым архиереем. 2 апреля 1682 года Святейший Патриарх Иоаким возглавил хиротонию нового епископа.

Святитель Митрофан стал свидетелем и участником многих знаменательных событий в истории Русской Церкви и государства. Он присутствовал при «прении о вере» между старообрядцами и православными в Грановитой палате, что впоследствии отразилось на его архипастырской деятельности как обличителя раскола.

Особую страницу в жизнеописании святителя Митрофана составляют его взаимоотношения с Петром I. Воронежский архипастырь глубоко сочувствовал преобразованиям молодого царя, направленным на благо Отечества. Он одобрял и материально поддерживал строительство флота в Воронеже. После победы русского оружия под Азовом в 1696 году Петр I повелел именовать святителя Митрофана епископом Воронежским и «Азовским». Однако святитель не мог одобрить чрезмерного увлечения царя иноземными обычаями. Известен случай, когда он отказался посетить воронежский дворец Петра из-за находившихся там языческих статуй. Несмотря на угрозу смертной казни, святитель предпочел умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы. Мужество исповедника устыдило царя, который в знак согласия убрал статуи.

На Воронежской кафедре угодник Божий пребывал 20 лет, до самой кончины. Его любимым размышлением было памятование о смерти, загробной жизни и мытарствах, а любимой молитвой – молитва об усопших. Святитель Митрофан преставился ко Господу в 1703 году, приняв перед кончиной схиму с именем Макарий. Погребение архипастыря прошло с великими почестями: сам царь Петр своими руками помогал нести гроб почитаемого им «святого старца».

С 1820 года число почитателей молитвенной памяти святителя Митрофана значительно возросло, у его гробницы стали фиксироваться случаи чудесных исцелений. 7 августа 1832 года состоялось торжественное обретение мощей угодника Божия, за которым последовала его канонизация. От святых мощей происходили многочисленные исцеления страждущих телесными и душевными недугами. В 1836 году при Благовещенском соборе в Воронеже был основан Благовещенский Митрофанов монастырь.

Духовное наследие святителя Митрофана, отраженное в его «Духовном завещании», содержит мудрые наставления, актуальные и в наши дни:

«Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умеренность – богат будешь; воздержно пей, мало ешь – здрав будешь; твори благо, бегай злого – спасен будешь».

Ковчег с частицами мощей Киево-Печерских святых, Святыня монастыря

Священная реликвия Православия: мощевик Киево-Печерских угодников, вместивший в себя частицы нетленных останков 82 преподобных и святителей, чьи подвиги благочестия и молитвенные труды освятили пещеры Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Этот благодатный ковчег являет собой средоточие духовной мощи подвижников, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись Русской Церкви.

Преподобные отцы, подвизавшиеся в лаврских пещерах, издревле почитаются как особые заступники и покровители монашествующих. Их молитвенное предстательство пред Престолом Всевышнего не ограничивается, однако, лишь иноческим чином. Всякий православный христианин, обремененный житейскими скорбями или духовными нуждами, может обрести в них надежных помощников и скорых утешителей.

Благодатная сила, источаемая святыми мощами Киево-Печерских угодников, проявляется многообразно. К их молитвенному заступничеству прибегают страждущие от тяжких недугов, уповая на чудесное исцеление. В годины бедствий и глада верующие взывают к преподобным отцам о ниспослании помощи и утешения. Те, кто ведет непрестанную брань со страстями и искушениями, обретают в печерских подвижниках мудрых наставников и крепких защитников.

Дивеевский ковчег, Святыня монастыря

1 августа 2003 года, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Высоко-Петровский монастырь в Москве огласился пасхальными песнопениями. Сотни верующих с ликованием встречали драгоценную святыню – частицу мощей батюшки Серафима. Знаменательно, что обитель приняла этот дар в год столетия прославления преподобного.

«Христос Воскресе, радость моя!» – этими словами преподобный Серафим Саровский приветствовал каждого приходящего к нему.

В любое время года к его пустыньке, отстоявшей на десять верст от Саровской обители, стекались толпы страждущих. Для всех у батюшки находилось утешительное слово. Благодатный старец укреплял маловерных, поддерживал унывающих, наставлял ищущих спасения.

Еще при жизни преподобного Серафима именовали утешителем скорбящих. Никто не покидал его без духовной помощи. И поныне верующие обретают особую пасхальную радость, обращаясь к нему с молитвой. Неудивительно, что и после своего преставления Преподобный не оставляет духовных чад. Его наследие, как неиссякаемый источник святоотеческой мудрости, изучают не только в России, но и за рубежом. За век, минувший со дня его прославления, число почитателей батюшки неуклонно растет.

Обретение Дивеевского ковчега стало значимым событием для Высоко-Петровского монастыря

История этой находки столь же чудесна, сколь и закономерна. В конце 1940-х – начале 1950-х годов шкатулка со святынями была вверена Святейшему Патриарху Алексию I (Симанскому) сестрами Дивеевской обители. После кончины Патриарха реликвия несколько десятилетий хранилась у частных лиц. В начале 2000-х годов ковчег оказался у антикваров и заботами благочестивых христиан был передан в древнюю московскую обитель.

Дивеевский ковчег Высоко-Петровского монастыря содержит частицу мощей преподобного Серафима Саровского, фрагмент камня, на котором батюшка Серафим молился тысячу дней и ночей, а также лоскут его одеяния. Святыня пребывает в соборном храме преподобного Сергия Радонежского монастыря.

В Дивеевском ковчеге хранятся частицы мощей и вещи следующих угодников Божиих (в скобках указаны дни памяти):

Частица мощей преподобного Алексия Зосимовского (2 сентября и 2 октября)

Частица мощей преподобного Германа Зосимовского (14 сентября и 30 января)

Частица мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского (11 февраля и 31 декабря)

Частица мощей преподобного Иова Анзерского (19 марта и 11 июня)

Частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря)

Частица мощей праведного Иоанна Кормянского (31 мая)

Частица мощей преподобного Сергия Радонежского (18 июля и 8 октября)

Частица мощей и фрагмент мантии преподобного Серафима Саровского (15 января)

Иконы в Храме Сергия Радонежского

Образ Покрова Пресвятой Богородицы

Образ Священномученика ХАРАЛАМПИЯ

Образ Преподобного Сергия-Радонежского

Образ Апостолов Петра и Павла

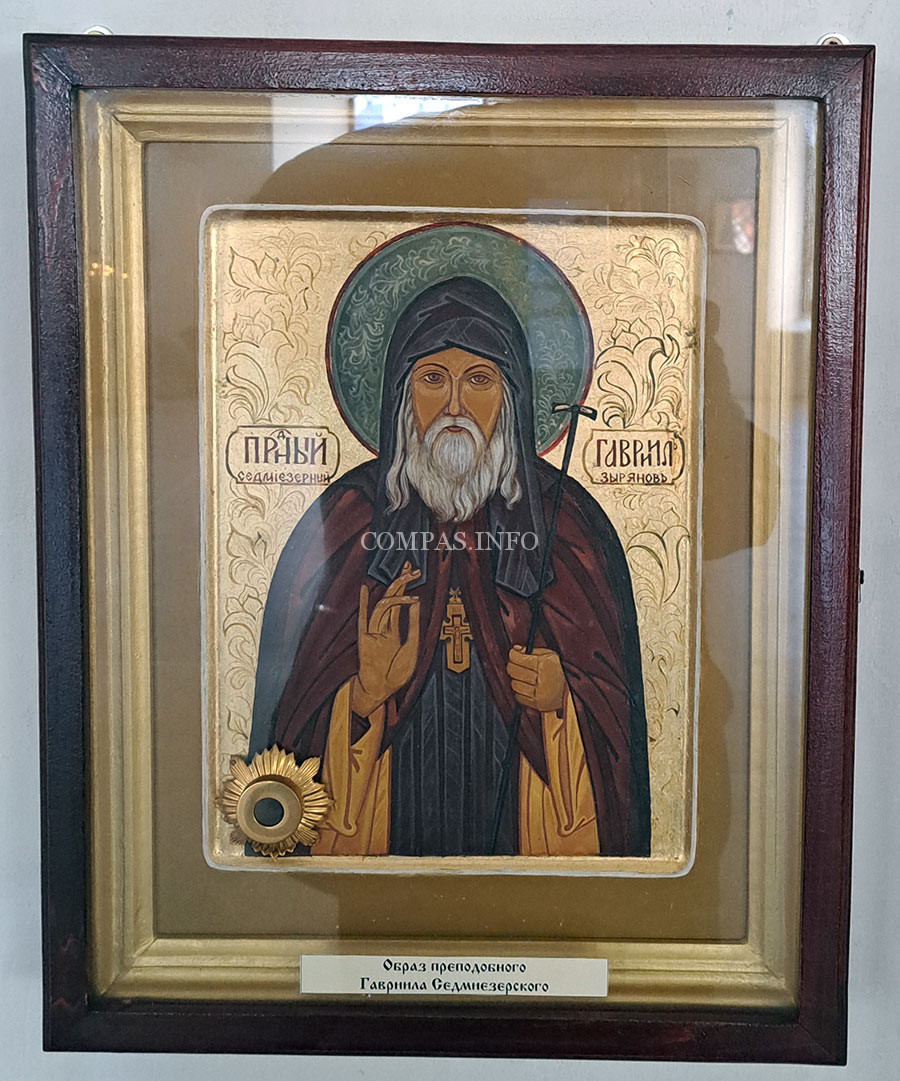

Образ Преподобного Гавриила Седмиезерского

Образ Новомучеников и Исповедников Высокопетровского монастыря

Образ Богородицы «ВСЕЦАРИЦА»

Образ Спиридона Тримифунтского

Образ Святителя Луки Крымского

Образ Чудотворца Николая Мерликийского

Образ Святителей Московских

Образ Святителя Митрофана Воронежского

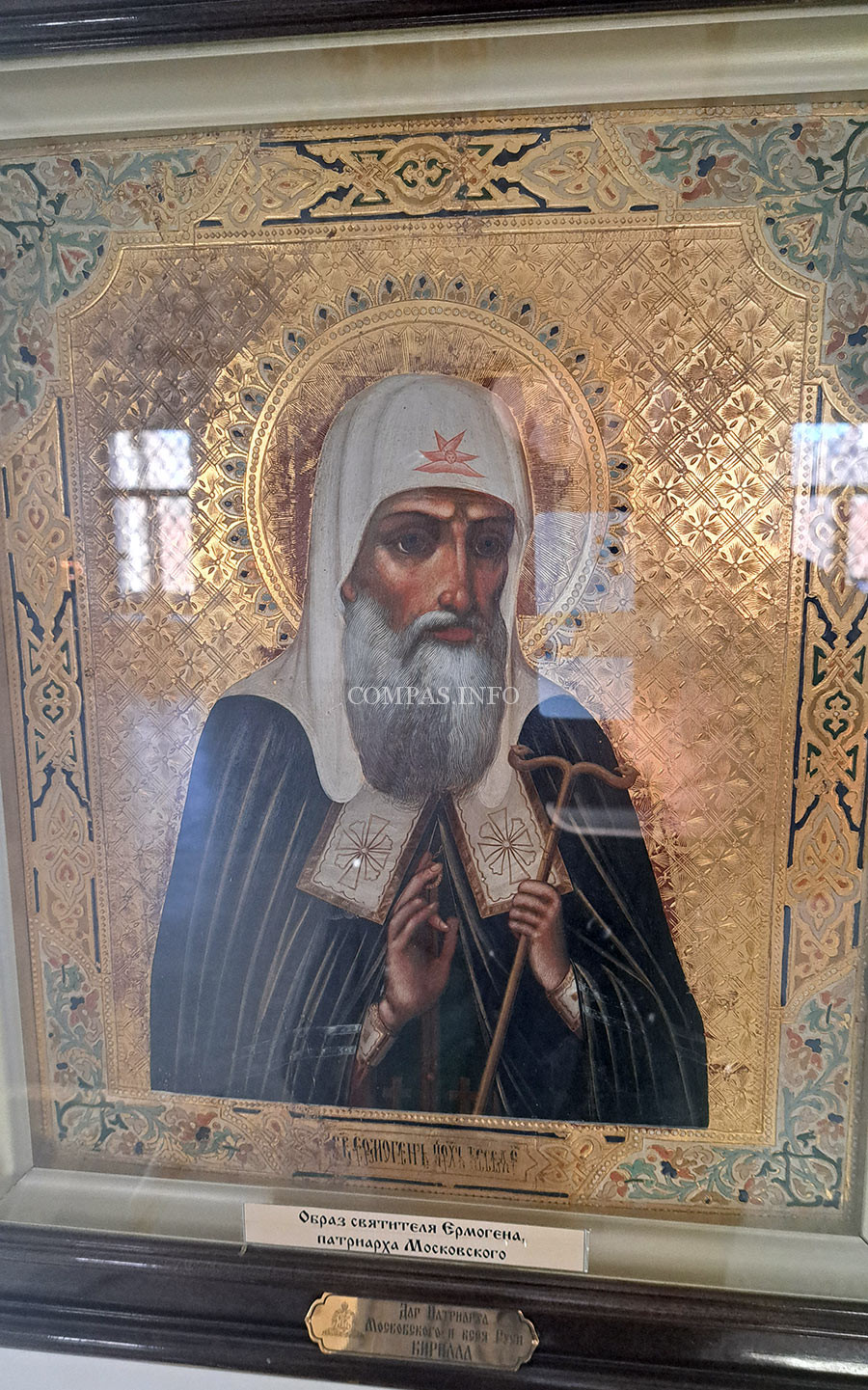

Образ Святителя Ермогена Патриарха Московского

Образ Пресвятой Богородицы Живоносный Источник

Образ Блаженной Ксении Петербургской

Образ Пресвятой Богородицы «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Храм Боголюбской иконы Божией Матери

История Боголюбского собора уходит корнями в далекий 1382 год, когда по велению святого благоверного князя Димитрия Донского на этом месте был воздвигнут первый деревянный храм, освященный в честь Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы. Спустя более века, в начале XVI столетия, здесь появилась новая деревянная церковь, на сей раз посвященная Покрову Божией Матери.

Однако настоящим архитектурным шедевром стал каменный Боголюбский собор, возведенный в 1684-1690 годах. Это величественное сооружение, выполненное в стиле раннего «нарышкинского барокко», появилось по указу молодого царя Петра I. В 1684 году, во время паломничества юного царя с матерью Натальей Кирилловной в Боголюбово, Петру был преподнесен список с чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери.

Храм был построен над могилами его дядьев, Ивана и Афанасия Нарышкиных, павших жертвами стрелецкого бунта 1682 года. Со временем собор стал усыпальницей для более чем двух десятков представителей рода Нарышкиных, включая деда и бабку самого Петра Великого. Вокруг храма раскинулся монастырский некрополь.

Иконостас Боголюбской церкви монастыря

Иконостас разрушенной Боголюбской церкви в Плане Реставрации монастыря

Икона Казанской Богоматери, Святыня Высоко-Петровской обители в Боголюбском храме

В конце XIX столетия, в южной арке величественных Святых врат Высоко-Петровской обители, обращенной к улицы Петровки, была воздвигнута благолепная часовня. Это священное место посвятили Казанской иконе Пресвятой Богородицы, и в нем обрел свое пристанище особо почитаемый образ Царицы Небесной.

Провидение Божие явило этой иконе удивительную судьбу

Изначально она пребывала во владении благочестивой отроковицы Татианы Крашенинниковой, коей Сама Пречистая Дева в дивном откровении заповедала нести утешение страждущим, одержимым падучей болезнью. Движимая верой и состраданием, Татиана принимала под кров свой несчастных, и вскоре стало явным, что при возложении святого образа на болящих, недуг отступал. Местный иерей, видя сии чудесные знамения, неоднократно возносил молитвы пред чудотворной иконой.

Летом 1849 весть о дивных исцелениях достигла слуха Высокопреосвященнейшего митрополита Филарета. Святитель, «учинив подробное на месте дознание», благословил перенести чудотворный образ в стены Высоко-Петровской обители. Татиана Крашенинникова с трепетным благоговением передала святыню монастырю, где для нее и была устроена часовня во Святых вратах. Чудеса исцелений, особливо от падучей болезни и расслабления телесного, не прекращались, о чем свидетельствуют записи, тщательно ведомые иноками обители.

До скорбного 1924 года, когда безбожная власть осквернила святые места, пред иконой, явившей свою чудодейственную силу, непрестанно возносились молитвы и читался акафист. После закрытия часовни след чудотворного образа, увы, затерялся в вихре лихолетья. Однако, по милости Божией, в начале третьего тысячелетия часовня вновь распахнула свои двери для верующих. Для нее был создан новый образ Казанской Божией Матери, который вскоре также прославился благодатной помощью. Возродилась и благочестивая традиция ежедневного акафистного пения.

И ныне, каждый день в третий час пополудни, в часовне возносятся хвалебные песнопения Заступнице Усердной рода христианского, даруя утешение и надежду всем притекающим к Ее чудотворному образу.

Иконы Боголюбской церкви Высоко-Петровского монастыря

Внутреннее убранство Боголюбской церкви монастыря

Настенные старинные росписи в Боголюбской церкви

Купольная роспись в алтарной части Боголюбской церкви

Трагические события не обошли стороной эту святыню. В 1812 году, во время нашествия Наполеона, храм подвергся осквернению французскими войсками. Захватчики не пощадили ни надгробий Нарышкиных, многие из которых были разбиты, ни церковного убранства, подвергшегося разграблению.

В годы советской власти судьба храма оказалась не менее драматичной. С 1924 по 1929 год богослужения в нем тайно совершались общиной Высоко-Петровского монастыря, но в 1929 году храм был окончательно закрыт. Наступили мрачные времена богоборчества: надгробия были вынесены из храма, иконы из иконостаса сожжены прямо во дворе обители, купола и кресты уничтожены. Внутреннее пространство храма подверглось кощунственной перестройке.

Храм Петра и Павла (Пахомия Великого)

В середине XVIII столетия, а именно в 1750-1753 годах, по благословению настоятеля Высоко-Петровской обители, архимандрита Пахомия, на южном дворе монастыря был воздвигнут изящный надвратный храм. Церковь была посвящена преподобному Пахомию Великому — небесному покровителю настоятеля.

Зодчий, принадлежавший к славной школе Дмитрия Ухтомского, воплотил в жизнь проект, гармонично вписавшийся в архитектурный ансамбль обители. Примечательно, что подклет храма был устроен в части бывшего усадебного дома Нарышкиных, связывая тем самым новое строение с историческим прошлым.

Возведение сей святыни стало возможным благодаря щедрым пожертвованиям верующих, собранным всем миром в период, когда обитель преодолела особо тяжкие времена. Ранее монастырь испытывал немалые трудности: Монастырский приказ не только не выделял средств на поддержание ветшающих строений, но и обременял обитель оброчными податями, едва оставляя братии средства к существованию. Бывали случаи, когда в монастырь присылали офицеров, фактически подвергавших настоятеля домашнему аресту в попытках взыскать долги.

Возведением Толгского и Пахомиевского храмов завершилось формирование основного архитектурного облика Высоко-Петровского монастыря. Сей ансамбль по праву считается выдающимся творением русского зодчества, воплотившим в себе изысканную красоту и величие нарышкинского барокко, а также непревзойденное мастерство его создателей.

Непростая судьба храма Пахомия

После разрушительного пожара 1812 года он утратил свое освящение и был исключен из числа действующих храмов обители. Лишь в 1914 году, благодаря усердию настоятеля монастыря архимандрита Никодима, храм был отреставрирован и вновь освящен, но уже во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В богоборческие времена святыня была закрыта и использовалась не по назначению.

Новейшая история храма также не обошлась без испытаний. 25 ноября 2012 года произошло трагическое событие: при реконструкции близлежащего здания упал башенный кран, повредив кровлю храма. Стрела крана, изогнувшись в нескольких местах, словно в знамение свыше, обняла купол недействующей церкви.

Промыслом Божиим и усердием властей города в 2014 году ущерб, нанесенный храму, был возмещен. Кровля была полностью отреставрирована, и 25 ноября того же года высокопреосвященнейший Феогност, архиепископ Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, совершил чин освящения нов

Храм Толгской Иконы Божией Матери

Храм Толгской иконы Пресвятой Богородицы является одним из последних архитектурных дополнений к ансамблю Высоко-Петровского монастыря, завершая его облик со стороны улицы Петровка. Возведение этой святыни началось в 1744 году и было завершено к 1750 году, благодаря щедрым пожертвованиям родственников императора Петра I по линии Нарышкиных.

Выбор даты освящения храма — 21 августа (8 августа по старому стилю) — не случаен. Именно в этот день юный царь Петр Алексеевич вместе со своей матерью Натальей Кирилловной нашли убежище в Троице-Сергиевой Лавре, спасаясь от восставших стрельцов.

Архитектурно храм выполнен в стиле барокко и расположен между колокольней и Братским корпусом. Одноглавое здание на подклети обращено западным фасадом к улице Петровка, где ранее располагалась икона. Предполагается, что проект церкви был разработан известным архитектором И.Ф. Мичуриным.

К сожалению, в 1924 году храм был закрыт, а его помещения, как и другие строения монастыря, переданы различным государственным учреждениям. Неправильная эксплуатация привела к постепенному разрушению здания.

В наши дни Толгский храм, как и другие постройки обители, был возвращен Русской Православной Церкви, хотя и в плачевном состоянии. После длительной реставрации, 10 октября 2019 года, в десятую годовщину возобновления монашеской жизни в древней обители, состоялось великое освящение возрожденного Толгского храма. Чин освящения совершил архиепископ Каширский Феогност по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Толгская икона Божией Матери, Святыня Высоко-Петровского монастыря

Чудотворная икона Божией Матери именуемая Толгской — святой образ, точный список с Толгской иконы написанной в XVIII веке. Каждый день прихожане и паломники монастыря молятся перед ним, прося у Божией Матери помощи и заступления.

Среди сохранившихся святынь храма особое место занимает чтимый список чудотворного Толгского образа. Эта икона, созданная в 1744 году талантливым иконописцем Иваном Андреевым, в настоящее время хранится в запасниках Государственного исторического музея, поражая своей удивительной красотой.

Интересно отметить, что посвящение храма Высоко-Петровского монастыря Толгской Божией Матери является редкостью для Москвы, так как изначально почитание этого образа было связано с Ярославлем. Согласно преданию, в 1314 году епископ Ростовский Трифон удостоился видения Богоматери с Младенцем в огненном столпе на берегу реки Толги. На месте явления был воздвигнут однодневный храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, где и поместили новоявленный образ. Так было положено начало Толгскому монастырю и установлен праздник явления иконы 8 августа.

Надвратный храм Покрова Пресвятой Богородицы

Летом 1690г. по велению царя Петра Алексеевича, воздвиглись величественные Святые врата Высоко-Петровской обители. Это творение зодчества увенчано надвратным храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы и ажурной двухъярусной звонницей.

Примечательно, что первоначально Покровская церковь располагалась на месте нынешнего Боголюбского храма, но была разобрана в связи с новым строительством. В царском указе о возведении сего сооружения начертано: «В память о погибших из-за него дядях, Иване и Афанасии Нарышкиных», что и обусловило двухъярусность колокольни.

Увы, в богоборческом 1924 году Покровская церковь была закрыта. Однако, промыслом Божиим, в 1996 году надвратный храм Покрова Пресвятой Богородицы был возрожден из забвения. Ныне он соединен с настоятельским корпусом и служит домовым храмом игумена обители.

В начале XX столетия, а именно в 1905 году, в южном пролете Святых врат со стороны улицы Петровки была освящена часовня в честь Казанской иконы Божией Матери. Хотя в 1923 году часовня была закрыта безбожными властями, в 2001 году она вновь открыла свои двери для верующих. Главной святыней часовни является чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Казанская».

Покровская церковь, возвышающаяся над Святыми вратами, поистине уникальна в своем роде

Едва ли найдется в мире другой храм, где престол, иконы, лампады и даже паникадило созданы из керамических плиток. По благословению Святейшего Патриарха Алексия II, все освященные предметы для храма были искусно выполнены художником Г.В. Куприяновым. Особого внимания заслуживает Распятие, размеры которого в точности соответствуют историческому Кресту Спасителя. Примечательно, что здесь Христос изображен с открытыми очами, вопреки традиционной иконографии. Внимательный взор может заметить еще одну особенность: складки на дланях Спасителя расположены под гвоздями, словно Тело Его восходит ввысь, торжествуя над смертью.

Надвратный храм Покрова Пресвятой Богородицы в 1881г.

Удивительно и то, что керамическая икона Царственных Страстотерпцев появилась в Покровском храме за пять лет до их прославления, а образ блаженной Матроны Московской — за три года до ее канонизации.

Майолика на стенах храма

Внутреннее убранство храма выполнено в технике майолики — особого вида керамики, изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной глазури. Этот древний итальянский метод придает храму неповторимый облик, наполняя душу благоговейным трепетом при виде небольших образков на стенах и лампад в виде птиц Эта дивная майолика, украшающая стены Покровского храма, создает поистине сказочную атмосферу, наполняя сердца верующих теплом и умиротворением. Каждая деталь внутреннего убранства, будь то изящные керамические иконы или причудливые лампады в виде птиц, являет собой образец высочайшего художественного мастерства и глубокого духовного смысла.

Майолика, чье название восходит к итальянскому наименованию острова Мальорка, представляет собой не просто вид керамики, но целое искусство, позволяющее создавать как декоративные панно и изразцы, так и монументальные скульптурные композиции. В Покровском храме эта техника обрела новое, сакральное звучание, став основой для создания уникального литургического пространства.

Увы, богослужения в сем надвратном храме совершаются лишь единожды в год — на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В иное время врата церкви затворены для обычных посетителей. Однако, благочестивые паломники и ценители церковного искусства имеют возможность лицезреть сию жемчужину зодчества, заказав экскурсию в стенах Высоко-Петровской обители.

Присутствие в храме икон святых, прославленных уже в наши дни, таких как Царственные Страстотерпцы и блаженная Матрона Московская, свидетельствует о непрерывности святости в Церкви и о том, что Господь не оставляет Свой народ и в самые трудные времена.

Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери

Летом 1873 при настоятельстве архимандрита Григория (Воинова), мужа ученого и благочестивого, составителя исторического описания Высоко-Петровской обители, в южном арочном пролете Святых врат, под сенью колокольни, была устроена часовня во славу Пресвятой Богородицы, в честь Ее Казанского образа.

Изначально это место представляло собой просторную арочную нишу, где благоговейно помещался список чудотворной Казанской иконы, хранившийся в монастыре. Всякий богомолец, шествующий по Петровке, мог беспрепятственно приблизиться к святыне, пред которой неугасимо теплилась лампада, и вознести свои молитвы.

Высоко-Петровская обитель была благословлена присутствием двух чудотворных Казанских икон. Одна из них пребывала в монастырских стенах еще с исхода XVII столетия, другая же обрела свое место в обители уже в середине века XIX. Эта последняя была передана в монастырь по благословению святителя Филарета Московского (Дроздова) девицей Татианой Крашенниковой. Ей было явление Самой Царицы Небесной, повелевшей оказывать помощь страждущим от припадков. По воле Пречистой Девы, Татиана стала призывать в свой дом болящих и возлагать на них чудотворный образ. Более того, пред иконой, явившей свою благодатную силу, регулярно совершались молебные пения приходским иереем.

Образ Пресвятой Богородицы в одноименной часовне Высоко-Петровского монастыря

Весть о чудесных исцелениях, происходивших в доме Татианы Крашенниковой, вскоре достигла слуха святителя Филарета. Мудрый архипастырь, после тщательного дознания через благочинного, повелел «поместить Казанскую икону Пресвятой Богородицы для надлежащего почитания в Высоко-Петровский монастырь». Крашенникова со смирением исполнила волю святителя. И после перенесения образа в обитель не оскудела его чудотворная сила, о чем свидетельствуют многочисленные записи, бережно сохраненные иноками.

На заре XX века прежняя арка, в коей пребывала икона, была соединена с прилегающим помещением сторожки. Обновленная таким образом часовня была освящена в 1905 году. Вплоть до скорбного 1924 года, когда безбожные власти закрыли часовню, в ней непрестанно возносился акафист пред Казанской иконой Божией Матери.

Иконы часовни

Образ Святителя Петра Образ Прп.Серафима Вырицкого

Образ Прп.Серафима Вырицкого

Промыслом Божиим и усердием верных, в 2001-2002 годах часовня была возрождена из забвения. Для нее был создан новый образ Казанской Божией Матери, который вскоре прославился чудотворениями и стал предметом особого почитания среди богомольцев, притекающих к нему с верой и упованием.

Духовное и просветительское значение обители

Образовательная деятельность

На протяжении своей истории Высоко-Петровский монастырь играл значительную роль в духовном просвещении. Настоятелями обители часто назначались ректоры духовных академий. Монастырь предоставлял свою территорию и здания для нужд церковных образовательных учреждений. Так, в 1786 году здесь нашли приют воспитанники Славяно-греко-латинской академии, а с 1822 по 1834 год располагалось Заиконоспасское уездное духовное училище.

С 1863 года до революционных событий 1917 года в стенах монастыря действовало Общество любителей духовного просвещения, располагались епархиальная библиотека и духовно-цензурный комитет Русской Церкви. Обитель также вносила свой вклад в пропаганду здорового образа жизни, поддерживая филиал Варнавинского общества трезвости.

Тайная монашеская жизнь в советское время

Даже в годы гонений на Церковь Высоко-Петровский монастырь оставался центром духовной жизни. В 1920-1930-е годы здесь тайно существовала монашеская община, жизнь которой строилась по строгому монастырскому уставу. Продолжались традиции старчества, воспринятые от Зосимовой и Оптиной пустыней. Для сохранения общины в условиях преследований монахи вынуждены были трудиться в светских учреждениях, воспринимая это как особое монастырское послушание.

Возрождение монастыря

Восстановление приходской жизни

Новая страница в истории Высоко-Петровского монастыря открылась в 1991 году, когда в храмах обители начала возрождаться приходская жизнь и возобновились регулярные богослужения. Это стало первым шагом к возрождению древней святыни после десятилетий забвения и разорения.

Возобновление монашеской традиции

Знаменательным событием в новейшей истории обители стало 10 октября 2009 года, когда по решению Святейшего Патриарха и Священного Синода в Высоко-Петровском монастыре была официально возрождена монашеская жизнь. Это решение ознаменовало полное восстановление исторической преемственности и возвращение обители к ее изначальному предназначению.

Сегодня главной святыней монастыря является чтимая икона со святыми мощами митрополита Киевского и всея Руси Петра, Московского чудотворца, символизирующая неразрывную связь между прошлым и настоящим этой древней обители.

ВИДЕО — Высоко-Петровский монастырь на Петровке: храмы, иконы, святыни, март 2025

Источники: авторские материалы, https://vpmon.ru (сайт монастыря), https://sobory.ru, https://azbyka.ru